一、生猪养殖产业链

1、国内种猪基本依靠进口,结构方面美加法系三分天下

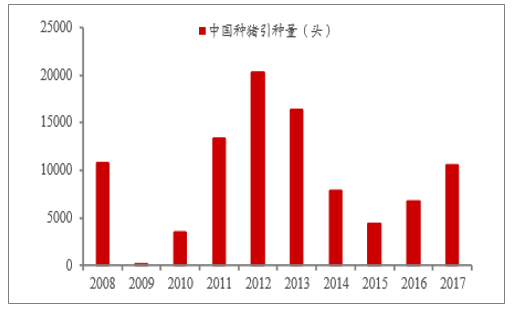

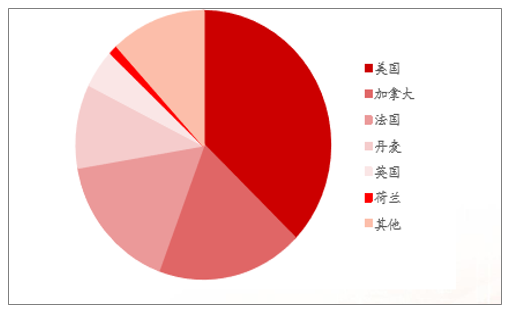

由于国内原种繁育技术相对落后,生猪主要品种基本源于国外。2017年中国进口种猪10527头,同增56.5%,结构上,近10年美国、加拿大、法国的引种占比分别为37.2%、18.5%、16.6%。

中国种猪引种量

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国生猪养殖行业市场监测及未来前景预测报告》

中国种猪引种结构

数据来源:公开资料整理

国内种猪场向引进国外祖代种猪,通过同品种纯繁扩充祖代产能,并通过纯种母猪和公猪杂交生产父母代二元种猪,在国内种猪市场销售。自繁自养企业向种猪场购买二元母猪,产仔育肥后出栏,更小规模的养殖户直接购买仔猪,育肥100天后出栏销售。

2、生猪养殖规模分析

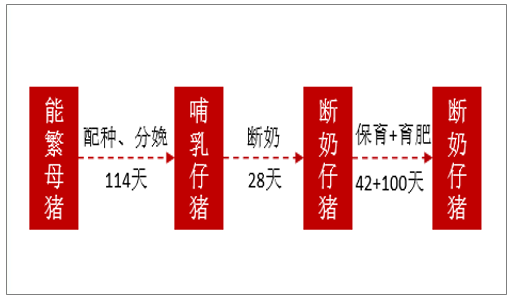

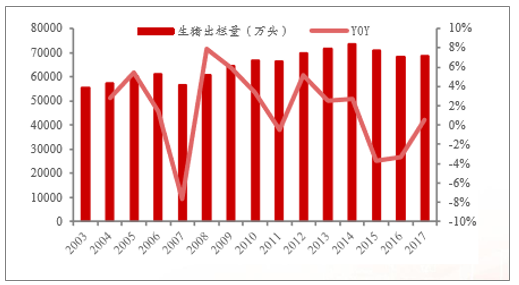

整个生猪养殖包括配种-分娩-断奶-保育-育肥-出栏等几个环节,持续时间约10个月。我国生猪出栏量为每年7亿头左右,年度间变化最大为7.9%,近年来生猪出栏量的变动幅度减小,基本不超过3%。

生猪养殖主要环节

数据来源:公开资料整理

生猪出栏量及变化

数据来源:公开资料整理

养殖模式方面,根据不同环节可分为种猪企业、专业育肥企业和育繁一体化企业,其中育繁一体化按模式可分为自繁自养及公司+农户形式,按规模又可分为散养户、中等规模企业、大型养殖集团等,一般以年出栏规模500头以下为散养户,5万头以上为大型养殖集团,随着养殖规模化程度的提升,5万头以上养殖规模出栏占比由2007年的0.5%提升到2016年的3%。

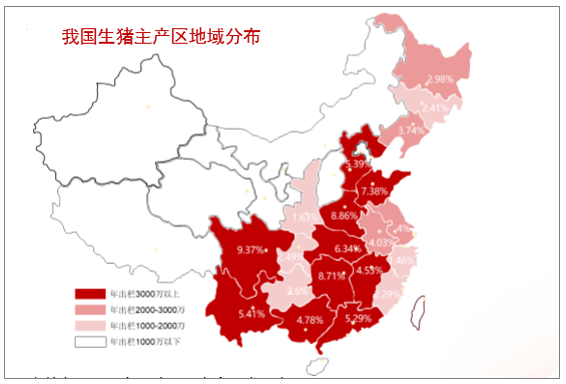

3、生猪养殖地域分布

主产区位于华北、华中及长江流域,四川、河南、湖南、山东等为养殖大省。2017年生猪出栏排名前3的省份分别为四川、河南、湖南,占比分别为9.37%、8.86%和8.71%,是主要调出省。2016年猪肉产量前10省份合计生产猪肉3398万吨,省内消化2580万吨,剩下24%需外调,河南、山东、湖南外调量排名前3,分别为288万吨、194万吨、193万吨,占其省内消费量的比重分别为178%、102%、80%。

我国生猪主产区地域分布

数据来源:公开资料整理

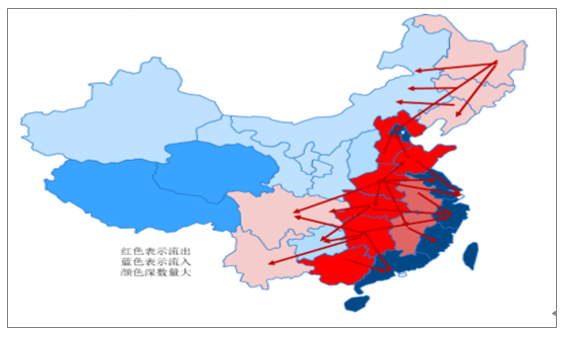

长三角、珠三角及环渤海地区是生猪主要销区,广东、上海、浙江等省市猪肉调入量居前。大体上,产销区供给存在对应关系,浙江、上海等长三角地区的供给主要源于河南、湖北等省份,南方珠三角的生猪供给主要源于四川、两广、湖南等地,环渤海生猪供给多来自于河北、山东等省。2016年广东、上海、浙江、北京猪肉供给缺口分别达195、168、148、113万吨,猪肉调运量近一半供应上述省市,上海、北京的对外依存度均超过80%。

我国生猪调运示意图

数据来源:公开资料整理

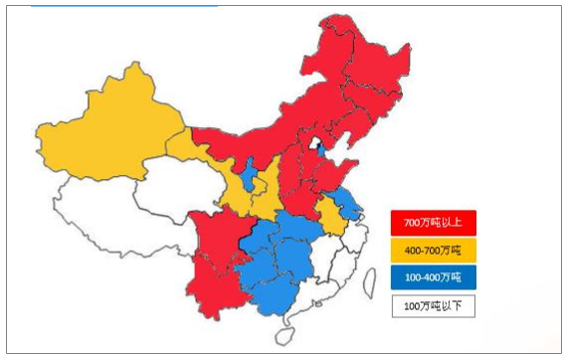

生猪产销地域结构主要受政策及饲料原料产区分布影响。因环保政策及土地限制,长三角及珠三角生猪养殖发展受限,而华北、华中、西南与沿海城市相比,经济发展相对滞后,畜牧业发展的政策支持力度更大。同时,饲料是生猪养殖中成本占比最大部分,而玉米又是主要饲料原料,在华北、华中、西南等玉米主产区发展生猪养殖成本优势显著。

我国玉米产区分布

数据来源:公开资料整理

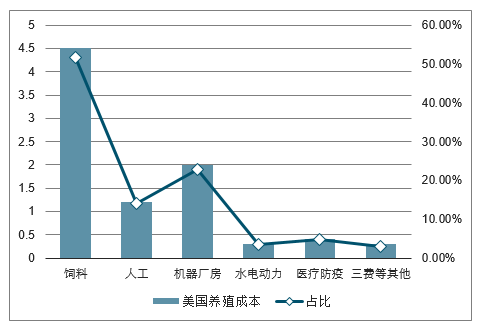

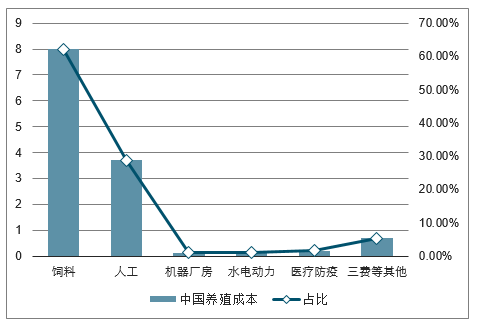

4、生猪养殖成本分析

饲料占半壁江山,中美成本差异主要在饲料和人工方面。养殖成本主要包括饲料、人工、机器厂房、防疫、水电等,其中饲料成本占比达50%以上。中美完全养殖成本分别为13元/公斤和9元/公斤左右,中国饲料、人工成本均接近美国的2倍,主要原因在于美国饲料主原料玉米价格(2017年均价约864元/吨)远低于国内玉米价格(2017年均价1712元/吨),且美国机械化程度远高于国内,大幅节约人工成本。

中国养殖成本对比

数据来源:公开资料整理

美国养殖成本对比

数据来源:公开资料整理

敏感性分析——饲料原料价格上涨对自繁自养影响大于外购仔猪。通过敏感性分析,若玉米、豆粕价格均上涨15%,自繁自养生猪养殖成本上涨5.58%,外购仔猪养殖成本上升4.23%。整体上,原料价格上涨对养殖成本抬升有限,随着规模化和养殖技术的提高,成本中枢呈下降趋势。

饲料原料价格上涨对自繁自养生猪养殖成本的敏感性分析

玉米价格涨幅

- | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% |

豆粕价格涨幅5% | 1.86% | 2.53% | 2.98% | 3.42% | 4.10% |

8% | 2.31% | 2.98% | 3.42% | 3.87% | 4.54% |

10% | 2.61% | 3.28% | 3.72% | 4.17% | 4.84% |

12% | 2.90% | 3.57% | 4.02% | 4.47% | 5.14% |

15% | 3.35% | 4.02% | 4.47% | 4.91% | 5.58% |

数据来源:公开资料整理

饲料原料价格上涨对外购仔猪生猪养殖成本的敏感性分析

玉米价格涨幅

- | - | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% |

豆粕价涨幅 | 5% | 0.56% | 0.90% | 1.24% | 1.58% | 1.92% |

- | 8% | 0.79% | 1.13% | 1.46% | 1.80% | 2.14% |

- | 10% | 1.01% | 1.35% | 1.69% | 2.03% | 2.37% |

- | 12% | 1.24% | 1.58% | 1.92% | 2.25% | 2.59% |

- | 15% | 1.46% | 1.80% | 2.14% | 2.48% | 2.82% |

数据来源:公开资料整理

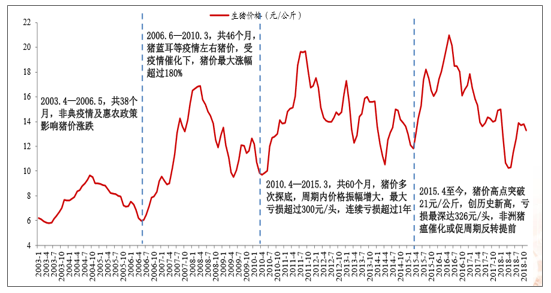

二、历史上的猪周期分析

总结历史上几轮周期,供需格局的变化引发周期反转,而不同周期的主要驱动因素亦不相同。

最近几轮猪周期价格走势

数据来源:公开资料整理

1、2003-2006年猪周期

疫情及政策变化通过需求端传导,能繁母猪及生猪存栏是有效指标。2003年非典爆发后隔离使流通受阻,产需错配、供求结构失衡,2003年1-5月餐饮零售总额下滑32%,拖累猪肉需求,猪价应声下跌;2003年7月疫情缓解,配合农业税减免、种粮直补等惠农政策,农民收入提高,农村居民人均猪肉消费量由2004年的13.5公斤大幅增至2005年的15.6公斤,需求回升推动猪价上涨;到2005年能繁母猪和生猪存栏上升,供给增加,下半年四川链球菌事件爆发,需求恶化,猪价因而回落,至2006存栏降至低点,猪价方企稳

疫情及政策变化通过需求端传导,能繁母猪及生猪存栏是有效指标。本轮周期中,能繁母猪和生猪存栏的变化是有效指标,2003-2005年能繁母猪存栏持续上行,因供给持续增加,2004年9月开始到整个2005年猪价均处于下行通道,到2006年能繁母猪从上年高位开始下行,猪价也于2006年5月开始企稳回升。

2、2006-2010年猪周期

猪蓝耳等疫情是最重要因素。2006年夏季猪蓝耳疫情蔓延,发病猪群死亡率10%-30%,加剧前期母猪淘汰导致的生猪供给不足,猪价开始快速上涨;2008年因高猪价养殖户补栏积极,随后瘦肉精和猪流感打压需求,猪价掉头向下;2009年下半年,政府调控启动猪肉收储,猪价小幅反弹;2009年末到2010年初,干旱爆发叠加疫情抬头,养殖户恐慌出栏致猪价下跌,2010年3月因储备肉启动,猪价开始回升。

本轮周期中的疫情无疑是关键因素,因猪蓝耳爆发,猪群大量死亡,产能迅速去化,比自然亏损状态下的自发淘汰更迅速,2007年生猪出栏量锐减7.9%,是历年生猪出栏变动最剧烈的年份,本轮猪价最大涨幅超180%,大于所有周期,可见疫情的重大助涨助跌效应。盈利角度,2008年以来,猪粮比持续下跌,到2010年6月至本轮最低点的4.76(历史第二低点),伴随2009年末2010年初的疫情复发,养殖盈利被蚕食,直至进入亏损阶段。

3、2010-2015年猪周期

波动加剧,价格多次探底,亏损时长及深度超上两轮周期。前期的恐慌出栏致出清产能,叠加2010年4-6月冻肉储备启动,供给偏紧促猪价上涨;2010年下半年起的高价刺激补栏,2011-2013年母猪存栏高位运行,同期CPI走低,居民肉食消费结构日益多元化,猪价整体上震荡下行;2014-2015年几轮跌价后,养殖户亏损深度(头均最大亏损305元)和时长(猪粮比6以下长达13个月)超过前几轮周期,大量产能退出,能繁母猪存栏持续下滑,猪价反转趋势出现。

波动加剧,价格多次探底,亏损时长及深度超上两轮周期。本轮周期并无疫情或政策等外部重大因素的影响,生猪价格的涨跌是由产业链的自发供给周期驱动的。时间上,需经历2轮以上的亏损,持续亏损时间长达1年,猪价多次探底产能方彻底出清,自发周期运动明显不如疫情一次性淘汰来得剧烈,因此周期持续时长也超过前几轮;深度上,以往周期亏损从未超过200元/头,本轮周期最大亏损超过300元,亏损大于200元/头时长达10周,可见自发周期的运动需要惨烈的亏损去刺激养殖户出清产能。

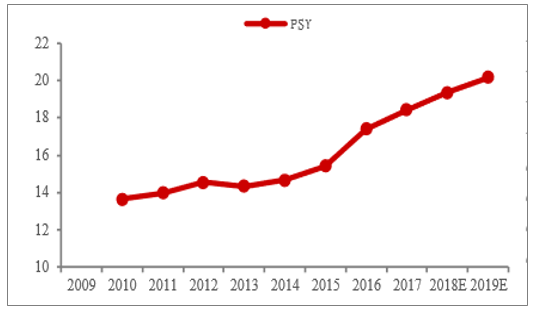

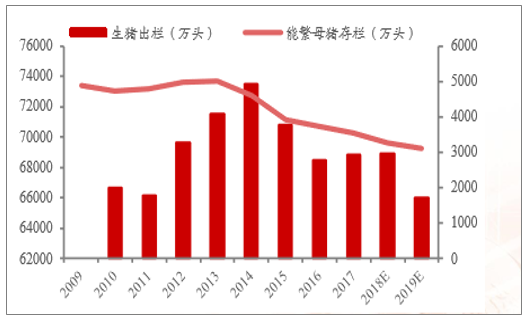

4、2015年至今的猪周期

非洲猪瘟为重要催化因素。大量养殖户因亏损退出后,猪价自2015年4月开始持续上涨,到2016年6月突破21元/公斤,自繁自养盈利突破800元/头,外购仔猪盈利突破600元/头,均创历史新高;高盈利吸引养殖户进场,且养殖效率提高,能翻母猪下滑生猪供给仍多,但猪肉消费自2015年连续3年下滑,猪价开始下跌;2018年春节前大猪压栏严重,节后消费淡季且压栏猪抛售,恐慌性出栏加剧猪价下跌,最低10元/公斤,最大亏损326元/头,超过上轮周期;2018年5-8月猪价恢复性上涨,而后非洲猪瘟爆发及禁调加速散户退出,反转或提前。

PSY水平逐年上升

数据来源:公开资料整理

母猪存栏下降,生猪供给仍增

数据来源:公开资料整理

三、养殖模式多样

(1)根据生产组织模式划分

主要分为散养和规模养殖,散养模式目前在我国占比在加速下滑,规模养殖占比在加速增加。规模养殖中“公司+农户”和“公司自繁自养”两种模式相对较多,近几年国家政策鼓励农民养殖合作社形式,发展也比较迅速。“公司+农户”模式正在成为我国大型养殖企业的一种扩张方式。

“公司+农户”模式是公司提供仔猪、饲料、疫苗等,生猪养殖环节由农户完成,在养殖过程中执行统一的养殖技术、规定饲料以及疫苗的使用,并配备专业技术人员指导,根据合同将猪成品交由公司回收并进行统一销售。公司完成销售后根据委托养殖合同以及合作农户的养殖管理成绩等情况与合作农户进行结算。国内生猪养殖龙头企业温氏股份是“公司+农户”模式创始者并且是发展最成功的企业。

“公司自繁自养”模式是生猪饲料、育种、养殖均由公司完成。国内以公司自繁自养模式为代表并发展成功的龙头企业是牧原股份。

牧原股份在生猪养殖环节实行“大区域、小单元”的布局,以防止疫病的交叉感染和外界病原的侵入;在养殖过程中,采取“早期隔离断奶”、“分胎次饲养”、“一对一转栏”、“全进全出”等生物安全措施,确保本公司防疫体系安全、有效。公司依据现代分阶段、按流程饲养理念,采用“五阶段饲养四次转群生产流程”。生产过程按母猪配种、妊娠(怀孕)、分娩哺乳、仔猪保育和生长猪育肥共5道工序,每道工序完成一个生产阶段的任务,完成一道工序进行一

(2)根据养殖阶段专业分工划分

分为:专业二元母猪养殖、专业育肥、自繁自养、一体化养殖。

专业二元母猪养殖是从大型规模猪场或种猪场购进二元母猪,通过人工授精或者自然配种专业繁育仔猪,再将仔猪供应给专业育肥猪的养殖户。主要承担母猪繁育和仔猪成活风险。

专业育肥是通过外购仔猪进行专业育肥,至少需要四个月以后出栏变现。

自繁自养模式涵盖了从种猪到育肥猪的整个生产过程。按照规模不同分为小、中、大规模自繁自养。由于产业链周期覆盖较长,小规模自繁自养抗风险能力比较弱,行业占比在逐渐下降。中大规模自繁自养专业化水平、资金实力和盈利水平都比较好,抗风险能力较强,行业竞争能力比较强。

四、2018年全年我国生猪存栏量可能继续下滑

从全球范围来看,我国养猪行业同样处于重要地位。数据显示,我国生猪养殖量占世界生猪总养殖量56.6%,远高于美国、欧盟及其他国家。

全球生猪存栏量分布情况

数据来源:公开资料整理

我国是传统的农业大国和人口大国,农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的不断提高,城乡居民对高品质的畜、禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大。然而,近年来国家越来越重视养殖行业环保问题,特别是2017年起,国家对于养殖行业环境严抓严管,可以说养殖行业步履艰难,使得养殖规模有所缩小。

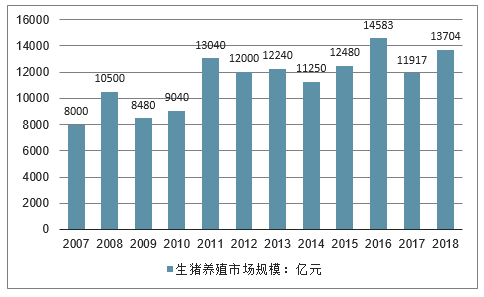

从生猪养殖的市场规模来看,我国这些年整体进步非常小,年复合增长率大约为3.6%,其中既有进口替代的原因,也有本身规模化养殖水平不高的原因。

2007-2018年中国生猪养殖市场规模走势

数据来源:公开资料整理

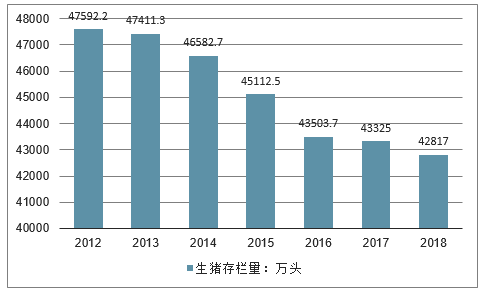

截至2018年12月末,国内生猪存栏量42817万头,比上年下降3.0%国内生猪存栏量在2012年达到4.75亿头,之后,就开始呈现逐年下降的态势。国内生猪存栏的增长高点出现在2011年8月,时值为5.38%,之后至今,存栏增速就开始趋势性下降——自2012年9月开始,生猪存栏量已经连续76个月下降,并且降幅有扩大势头。

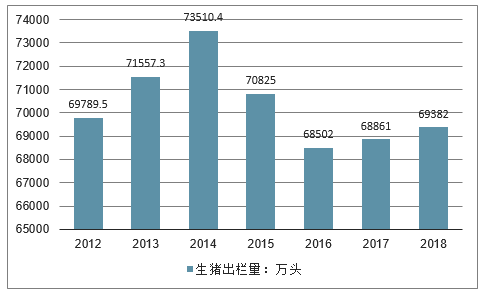

2018年,国内生猪出栏量69382万头,同比下降1.2%。2018年前三季度,生猪出栏明显提速:第一、二、三季度,出栏同比增加4.36%、3.85%、2.81%。考虑到之前连续八个季度的负增长,以及连续四个季度不足1%的增长,生猪出栏提速可能意味着需求的阶段性增加。但是,相比2014年7.35亿头的出栏峰值,国内的生猪出栏量已经大幅减少了5.58%。

2012-2018年我国生猪出栏量情况

数据来源:公开资料整理

2012-2018年我国生猪存栏量情况

数据来源:公开资料整理

2019年1月份以来,全国生猪存栏和能繁母猪存栏量均明显下降,达到10年来下浮的最高峰值。今年1月份和2月份,全国400个监测县生猪存栏同比分别减少12.6%和16.6%。其中,能繁母猪存栏同比分别减少14.8%和19.1%。由于从存栏到出栏的周期性,这预示着下半年生猪出栏会减少,市场供给有可能偏紧,进而带动猪价出现阶段性上涨。

各地反映,短期内生猪存栏可能还会继续下滑,下半年猪价可能上涨。针对上述形势,农业农村部要求各省份要尽快研究出台对种猪场、地方猪保种场和规模猪场的临时性生产救助补贴政策,稳定生猪基础产能。同时,加强与金融机构合作,为生猪养殖场户申请贷款提供增信支持,有条件的地方可结合财力给予必要的贷款贴息补助。

五、2019年生猪养殖行业未来发展趋势

1、母猪存栏加速下滑,价格已跌至历史低位

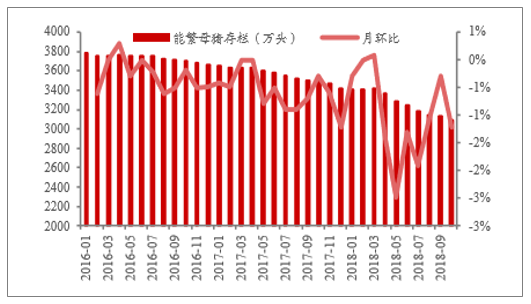

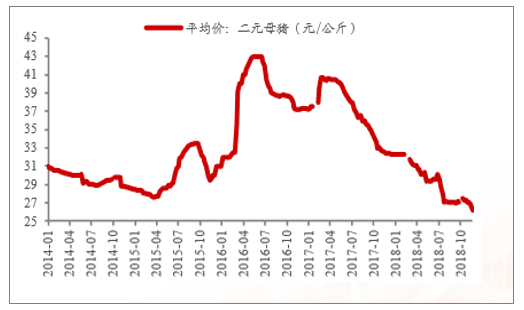

存栏方面,尽管能繁母猪存栏量持续下滑,但2017年环比变动幅度基本在1%以内,经历2018年4-5月的深度亏损后,存栏量减少幅度开始加大,今年4月-10月(除9月),能繁母猪存栏月环比下滑幅度均超过1%。价格角度,二元母猪价格已跌至26元/公斤的历史低位,反映补栏情绪低迷。同时与业内专家沟通了解,淘汰母猪胎龄已降至6胎,母猪转商销售已持续10月,反映行业产能收缩。

今年4月以来能繁母猪存栏加速下滑

数据来源:公开资料整理

母猪价格已降至历史低位

数据来源:公开资料整理

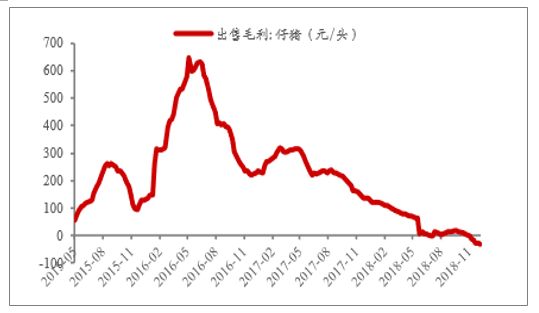

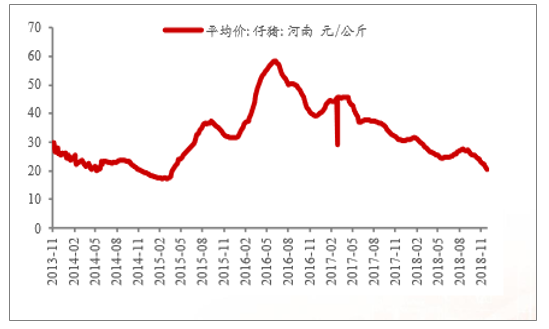

2、仔猪价格持续下跌,盈利已由正转负。

仔猪价格的持续下跌印证了散养户补栏低迷,全国仔猪均价已跌破22元/公斤,河南仔猪价格更是跌至20元/公斤。盈利方面,2018年11月以来,仔猪销售毛利已由正转负,预计后续行业产能将进入大量淘汰期。

仔猪销售毛利已转负

数据来源:公开资料整理

河南仔猪价格已跌至20元/公斤

数据来源:公开资料整理

3、预计2019年下半年或迎周期反转

判断本轮周期的关键在于非洲猪瘟疫情及相关政策走向。自然周期中,因养殖规模化程度提高及2016年的盈利积累,仅经历今年4-5月的深亏无法使产能彻底出清,需要更长的持续深度亏损方能推动产能去化。但非洲猪瘟的爆发使行业产能淘汰的驱动因素由产业自身的内在运行规律转向外部因素催化。疫情方面,非洲猪瘟蔓延至全国且短期内无法消除几乎已成共识,政策层面,禁调及泔水猪的全面禁养将加速散养户退出。伴随非洲猪瘟的持续发酵,预计2019年生猪供给的减少或复制2007年猪蓝耳影响下的惨烈,2019年下半年或迎周期反转,全年均价涨幅预计达13.9%。

2019年生猪价格预测

数据来源:公开资料整理

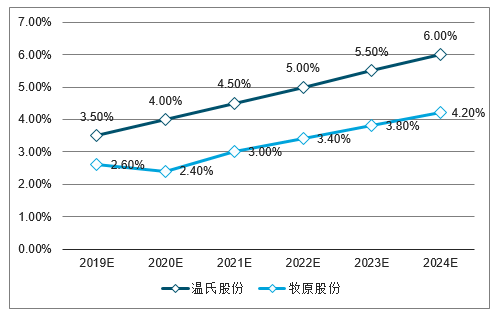

4、生猪养殖行业竞争度逐步提升

生猪养殖这一行业本身就是个辛苦活,这些年中国的生猪养殖行业的规模一直处于缓慢的增长状态,而且行业极为分散。随着环保压力的日益加大,散户养殖正在加速退出市场。这样一来,除了能够降低市场生猪供给量,还可使行业向专业化、规模化过渡。散户养殖比例下降的同时,使得行业集中度提高。另外,随着人们生活条件的改善,消费者对食品包括肉类及肉制品的消费需求不断提升,更加关注产品的质量、口味、营养等。信赖品牌、消费品牌,已成为市场发展的明显趋势。

未来,中国的生猪养殖将主要呈现规模化生产,小规模养猪的时间将会过去,从而是一种标准化的,规模化的生产方式出现。

2019-2024年中国生猪饲养行业集中度预测

数据来源:公开资料整理

智研咨询 - 精品报告

智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国生猪养殖行业市场调查研究及投资策略研究报告

《2026-2032年中国生猪养殖行业市场调查研究及投资策略研究报告》共十一章,包含中国生猪养殖行业领先企业经营情况分析,中国生猪养殖行业风险分析及前景展望,中国生猪养殖行业投资机会与投资建议等内容。

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询