伺服系统是使系统终端执行结构根据控制指令实现包括位移、转速和力矩等维度动作的设备总称。由控制层面的控制器、驱动层面的伺服驱动和执行层面的伺服电机,辅之编码器组成。它决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性,因此是工业自动化设备的核心。

伺服系统目前有两种分类方式,分别是按照系统功率大小和末端执行机构种类分类。按照功率大小目前可以分为小型伺服、中型伺服和大型伺服系统。小型伺服通常指功率小于1KW的产品,主要应用于工业机器人、电子制造、纺织包装设备等小型机械;中型伺服功率范围在1-7.5KW,多应用于铣床、注塑机等领域;大型伺服系统功率大于7.5KW,主要用于驱动重型机械设备。按照目前伺服市场销售情况分析,小型伺服应用快速提升,占比达到45%,主要原因是近年来3C行业快速上涨;中型伺服由于近年来机床行业等传动设备制造业低迷的影响,市场规模在37%左右;大型伺服系统占比相对稳定,在18%左右。

我国伺服系统产品市场相对国外发展较晚,发展历程大致可以分为三个阶段,第一阶段为2005年以前的发展萌芽期,具体来讲最早在70年代,伺服系统首先被应用于国防科技、军工等高端制造行业,随后在80年代,伺服系统开始在一些高端民用制造中得到尝试;第二阶段是2005年以后的初步增长期,随着制造强国等战略的提出,我国制造业水平得到很大提升,伺服系统在我国高端制造业中得到大范围应用,同时国产伺服品牌开始诞生,产品性能初步得到市场认可,但外资品牌伺服系统仍占绝对主导地位;第三阶段是2010年前后进入进口替代期,国产伺服系统性价比逐步提高,在机床、机械等领域进入加速进口替代阶段。

目前我国伺服市场仍处于成长阶段,增长空间较大,且已成为全球伺服增速最快的市场。我国伺服产品真正普及应用时间仅有13年,尚处于成长阶段,且伴随伺服系统逐渐成为工业自动化最重要的控制和执行机构之一,在机床工具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领域已经得到广泛应用,同时随近几年工业机器人、电子制造设备等产业的迅速扩张,伺服系统在新兴产业的应用规模增长迅速,整体市场规模增长空间较大。2016年我国伺服系统市场规模已经达到134亿元,如果加上系统集成环节整体市场规模已经接近750亿元,2010-2016年我国伺服市场(伺服驱动+电机)CAGR达到20%。相比之下,2016年全球伺服驱动+电机市场规模在650亿元左右,2014-2016年年均复合增速仅为5.6%。中国已经占到全球伺服市场规模的五分之一,并成为全球伺服系统增速最快的国家之一。

2016年伺服系统加系统集成市场规模接近750亿元

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国伺服系统行业运营态势及发展趋势研究报告》

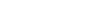

随下游行业对高精密设备需求的不断提升,我国伺服系统应用行业范围在扩大,重心在转移。我们通过对比2011和2015年两年伺服系统下游应用行业市场规模占比可以看出2011年伺服系统应用最广泛的行业集中在机床、纺织机械和包装机械三类,合计占到伺服市场总规模的56%。到2015年伺服行业在医疗设备、工业机器人等新兴领域得到快速发展,前三大应用行业分别为机床、工业机器人和电子设备制造,合计占总规模比重的44.2%。经过4年发展,伺服系统的下游应用领域在不断开拓,应用行业重心也从纺织包装等传统领域转移至电子设备制造、工业机器人等新兴领域,体现了伴随产业升级和制造业改革,社会需求和政策利好方向的变化。

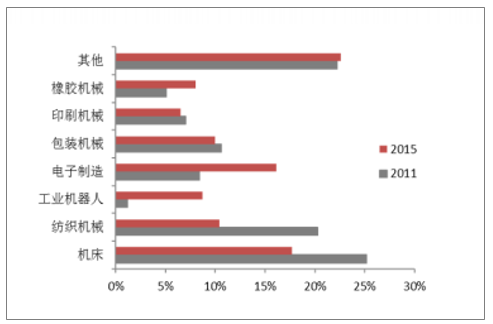

而伴随下游应用行业范围和重心的变化,除了对伺服产品性能要求逐渐提升,伺服市场规模也在逐步扩大。仅通用交流伺服产品市场规模在2008-2017年就经历了从24亿到87亿元的快速增长,2008-2017年CAGR达到15%。伴随下游精密控制设备在电子制造、工业机器人、数控机床、食品包装、医疗设备等行业得到越来越广泛的应用,我们预计未来几年伺服市场(包括交流伺服、直流伺服、编码器、CNC控制器等产品)将实现30-40%左右增速,到2020年我国伺服系统累计市场规模有望超过800亿元。

伺服系统下游应用行业范围和重心变化

数据来源:公开资料整理

通用交流伺服市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

中国制造2025力度空前,核心部件的国产化突破是工控领域下一步发展的重中之重。2015年5月国务院发布《中国制造2025》,旨在应对新技术革命冲击,推动传统制造业向高端制造业跨越式发展,而核心部件的国产化突破是提高智能制造水平,实施工业强基工程的第一要务。其中高档数控机床、机器人和新能源汽车的开发作为重点突破领域,突出强调要加快突破伺服电机及驱动器等关键零部件的技术瓶颈。根据《中国制造2025》纲要,2015年11月,工信部通过数控机床专项“十三五”计划,旨在覆盖《中国制造2025》对数控机床关键技术的急迫需求,提高我国机床行业整体数控化率。2016年4月,工信部又发布《机器人发展规划(2016-2020年)》,具体指出到2020年我国自主品牌工业机器人年产量要达到10万台,六轴及以上工业机器人年产量达到5万台;关键零部件如精密减速机、伺服电机及驱动器的市场占有率要达到50%以上。各省市也陆续颁布指导政策,并提出落实《中国制造2025》的“十三五”规划目标,预计到2020年我国智能制造总产值将超过3万亿元,年均复合增长率约20%。

中国制造2025数控机床和工业机器人领域要求

数据来源:公开资料整理

《机器人发展规划(2016-2020年)》具体内容

数据来源:公开资料整理

无论是对数控机床和机器人渗透率的指标要求还是对核心应用零部件的国产化突破,积极培育龙头企业是快速打破进口依赖,推动技术普及的有效途径。创新项目补贴成为相关政策落地的主要形式。在《中国制造2025》重点发展领域有重大突破或发展意向的公司可以向地方发改委进行创新项目申报,以伺服系统为核心的从上游技术到下游应用一条龙的相关研发项目成为重点补贴对象。

2011年伺服行业下游应用占比最高的三个行业分别为机床、纺织机械和包装机械,而到2015年,电子设备及工业机器人的应用比占比得到快速增长,机床比例虽然在下降,但作为工业母机仍然保持伺服下游应用占比最高的行业。预测到2019年,机床、电子设备和工业机器人将成为伺服应用最主要的三大市场,合计占伺服市场总规模比重将达到47.7%。因此对伺服系统未来市场规模的预测我们选择从电子制造、数控机床和工业机器人三方面入手。我们预计2018年三大市场将会给伺服系统市场带来超过60亿元的增量,叠加三大市场占总伺服市场比重,预计2018-2020年累计市场规模将接近500亿元。

国产伺服系统市场规模预测(亿元)

亿元 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |

伺服系统市场规模 | 232 | 365 | 512 | 672 | 850 |

伺服系统新增市场规模 | 123 | 134 | 147 | 160 | 178 |

YoY(%) | - | 58% | 40% | 31% | 26% |

数控机床 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 |

工业机器人 | 23 | 28 | 33 | 40 | 47 |

电子制造 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

机床+工业机器人+电子伺服市场占比 | 44% | 46% | 47% | 48% | 49% |

数据来源:公开资料整理

工业生产中涉及大量的金属加工环节,机床的性能及控制精确程度将直接影响各加工环节的质量和稳定性。伴随制造业产业升级趋势,数控机床的重要性越发凸显。数控机床与普通机床在结构上的区别主要包括自动排屑装置、主轴转速提高、自动换刀功能及主、进给传动分离。其中数控机床的主传动和进给传动采用各自独立的伺服系统,增加传动链的精确性和稳定性,同时各传动环节既可单独运动,也可多轴联动。基于以上结构的区别,数控机床在加工精度、稳定性、加工复杂性和生产效率上均有较大提高,同时在改变加工零件时,数控机床仅需更改数控程序,大大缩减生产准备时间,满足目前日益增长的柔性生产需求。由此可见,未来数控机床对普通机床的替代趋势将会持续进行。

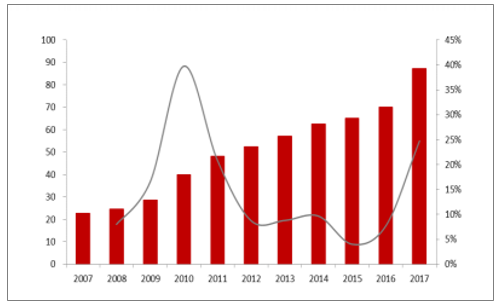

我国数控机床市场得到快速增长。2016年数控机床市场规模达到1355亿元,占据全球数控机床消费金额的一半。然而目前我国机床数控化率仍然只有30%不到,并且在高端数控机床领域,有80%以上的设备仍需要从欧美日韩进口,2016年我国高端数控机床的进口额近30亿美元,平均单价高达23万美元/台。由此可见,国内数控机床市场无论是在升级换代需求还是进口替代进程方面都存在较大增长空间。

我国数控机床市场规模及增速(亿元)

数据来源:公开资料整理

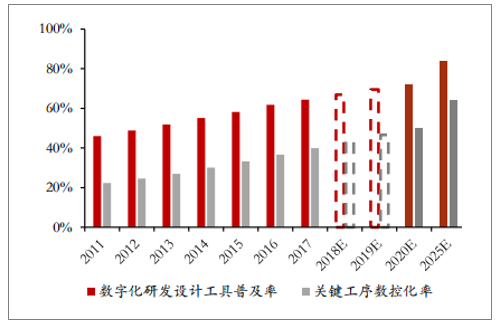

基于数控机床的重要地位,同时也为了加快国产数控机床发展步伐,中国制造2025将数控机床列为“加快突破的战略必争领域”,提出要加强前瞻部署和关键技术突破,以提高国际分工层次及话语权。同时明确提出到2025年我国关键工序数控化率水平要从当前的33%提升至64%,数字化研发设计工具普及率要达到84%的目标。数控机床由一台CNC数控作为控制部件,同时由一套主轴伺服系统控制主轴运动,另外配备2-3个伺服系统控制进给传动以完成精确切削任务。伴随我国数控化率的提升,伺服系统也将得到较快发展。

数字化研发工具普及率及关键工序数控化率规划

数据来源:公开资料整理

我国目前已经成为全球最大的工业机器人市场,销量占比达到30%。根据国际机器人联合会的统计数据,2016年全球工业机器人销量超过29万台,中国销量达到8.7万台,占全球总销量的29.6%,同比增速为27%,从2013年开始中国已经连续四年成为全球工业机器人销量最多的国家,2010-2016年全球销量CAGR为20%,而我国2010-2016年销量CAGR高达42%,远超全球平均增长水平。

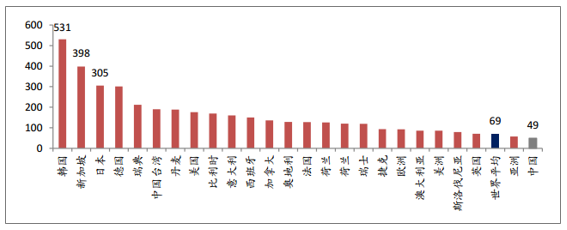

国内工业机器人市场还存在较大增长空间。一是目前国内工业机器人密度还比较低,根据国际机器人联合会数据统计,2015年韩国工业机器人使用密度达到531台/万人,新加坡398台/万人,日本、德国密度均在300台/万人以上,世界平均密度在69台/万人,而中国仅为49台/万人,相比全球平均水平低29%,相比美国低72%,相比德国、日本等智能制造强国达到84%以上的差距,由此可见我国工业机器人市场还存在巨大的增量空间;二是下游需求快速释放,我国已经出台多项政策措施推进工业机器人发展,2015年国务院发布《中国制造2025》,明确提出到2020年、2015年国产工业机器人市场份额要分别达到50%和70%以上,2020年核心零部件国产化率要超过50%,2030年超过80%,根据“十三五”规划,到2020年我国工业机器人密度要达到150台/万工人的水平。除政策支持外,我国劳动力人口红利消失、制造业工资增长较快等因素都使得工业机器人经济性已然体现,根据国家统计局城镇制造业人员平均工资的增长情况,并假设每个工业机器人可以替代4名工人,且均价以每年5%的速度下降,则我们计算到2018年工业机器人的成本回收期将不足1年,最后,我国包装、纺织等传统制造业的设备升级趋势已定,电子制造等智能制造行业的兴起将进一步支撑工业机器人的庞大市场。

2015年全球各国工业机器人密度(台/万工人)

数据来源:公开资料整理

全球及中国工业机器人销量及增速

数据来源:公开资料整理

机器人成本回收期(年)

数据来源:公开资料整理

工业机器人内部包含一台运动控制器,每个关节处都会配备一套伺服驱动和伺服电机进行电气传动,在机械臂处一般还会安装传感器,伴随工业机器人供需双侧崛起,以上工业机器人内部核心部件的市场规模将得到快速提升,尤其是应用数量较多的伺服系统。我们预计未来我国工业机器人年销量增速能够保持在30%左右,2019年前后我国工业机器人销量占全球总销量占比将达到50%。根据测算,我们预计2018年工业机器人的密度将超过110台/万工人,同时我们将工业机器人具体分成直角坐标、SCARA、多关节、圆柱坐标及并联机器人,根据这六类工业机器人安装量增速及单价情况具体估算工业机器人市场规模,进而推算出伺服系统市场规模。我们预计到2020年由工业机器人拉动的伺服系统市场规模将达到46.6亿元。

智研咨询 - 精品报告

智研咨询 - 精品报告

2025-2031年中国伺服系统行业发展现状调查及前景战略分析报告

《2025-2031年中国伺服系统行业发展现状调查及前景战略分析报告》共八章,包含伺服系统行业市场需求调研分析,伺服系统行业下游需求及预测分析,伺服系统行业发展前景与投资机会等内容。

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![2023年中国伺服系统行业发展前景展望:产业链整合和服务化发展将成为未来关键发展方向[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/920e1a3ff3bb6b7f469fbaa1e9ad45bc470a7578.png?x-oss-process=style/w320)

![2021年中国伺服系统行业产业链分析:国外企业占市场大头,国产替代仍需发力 [图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/dd2a6e2dd1963d26c8672c625ba6166e69bd4120.png?x-oss-process=style/w320)