计算每一年的人口增长趋势很简单,用全年出生人数减去死亡人数即可。正数就是增长,负数就是负增长。换言之,如果当年度死亡人口超过出生人口,就会出现负增长。

因为十多年前,不同的机构、学者早就预计了这一结果,只不过预测的负增长时间点不完全相同——晚的推算是在2035年,早的是2027,比较中庸的预测都是在2026-2030年之间出现这一趋势。

根据参数推算,认为国家统计局抽样调查生育率更准确,并由此推算,中国从2018年就开始出现人口负增长。

社科院的绿皮书对于2027年中国出现人口负增长的预测,是基于总和生育率为1.6的推算。如果总和生育率维持在这个水平不变,在此基础上,中国2027年将出现人口负增长。

总和生育率(简称生育率)是什么呢?它指的是,假设一个育龄女性在每个年龄生育的概率正好是当年该年龄所有妇女生育的比例,这名女性一生将累积生育的数量。虽然听起来有点学术,但可以大致理解为每个女性平均生育孩子的数量。

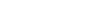

2010年人口普查数据:千万人

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国婚恋交友行业市场调查及发展趋势研究报告》

一个社会,如果要保持上下两代之间人口基本平稳,也就是说达到正常的“人口更替”水平,总和生育率要在2.1-2.2左右,即每位育龄女性一生生育超过2个孩子。如果生育率是1.4,那么相对于2.1的稳定人口更替水平,每一代人总数就减少了1/3,两代人就减少了一半。

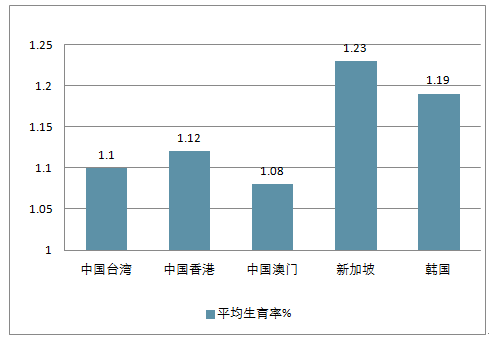

在全球范围内,目前生育率排名倒数前五个经济体全都在东亚,从低到高依次为澳门、新加坡、台湾、效果、韩国,生育率在超低的0.8-1.25之间。

十多年前预计2035年出现负增长时,用的官方生育率数字是1.8-2.0,但后来发现,在生育政策调整(全面放开二胎)之前,中国的总和生育率已经降到了1.5,今年可能也是如此,因此预测时间节点才大幅前提。

而在人口学者、中国与全球化智库特邀高级研究员黄文政看来,即便是1.5、1.6的生育率依然“虚高”。

1.6的生育率是根据最近两年公布的出生人口反推出来的。但这两年出生人口中,有相当部分是全面二孩释放的堆积生育。

中国目前去掉堆积反弹因素的自然生育率已经接近全球最低水平。当生育高峰期出生的人口(如60-80后)进入高频率的死亡周期,人口规模的整体萎缩效应就会愈发凸显出来。

在2010年之前,由抽样调查推算的出生人口与由人口普查回测的出生人口比较接近,但都要低于国家统计局当年公布的出生人口数据,与后者的差距,最多一年接近300万。在2010年之后,由抽样调查推算的每年出生人口与国家统计局公布的当年出生人口之间的差距不仅没有缩小,反而越来越大。

中国生育意愿低迷。比如,根据四川一项民意调查,2018年,有生育二孩条件的受访者中,表示打算生育二孩的比例为20.5%,较刚实施全面二孩政策时的2016年略降0.3个百分点,而明确表示“不打算”生育二孩的比例较2016年上升8.7个百分点。

同样调查中,打算生育二孩和已生育二孩的受访者中,表示生育二孩会增加生活压力的比例分别为86.0%和87.7%,与2016年比,分别明显上升5.7和14.7个百分点。而在宁波,2018年户籍人口出生数相比上年同期下降了近17%,青岛下降了22.2%。

短期来看,如果人口规模萎缩,将对养老金、财政等造成较大负担,因为本质上养老金是工作人口负担老年人口,如果年轻人数量减少,每个工作人口的负担就实际加重,财政、养老金都会出问题。长远看,人口规模萎缩、人口结构老化同样会拖累经济。

随着未来生育率水平的下降和老龄化的发生,我国潜在经济增长率会下降到6%甚至5%的水平。

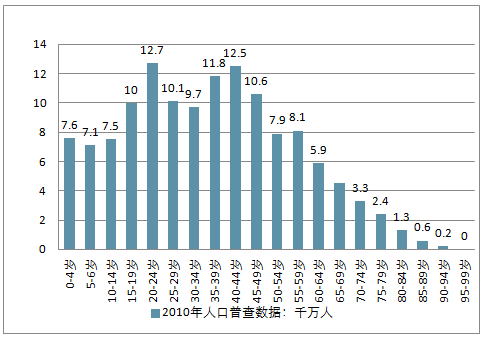

中国人口出生人数情况

数据来源:公开资料整理

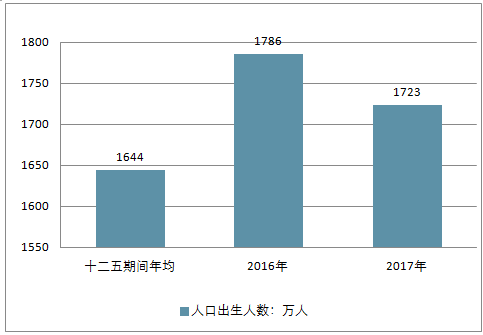

2016-2017年中国一孩出生人口数

数据来源:公开资料整理

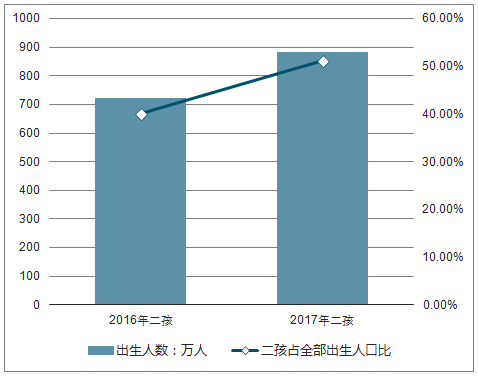

2016-2017年中国二孩出生人口数及增长

数据来源:公开资料整理

育龄妇女生育时间延长,直接影响了一孩的出生数量。全面放开二胎,这两年二胎生育需求集中释放,未来,二孩的出生数量或减少。

2016年实行全面二孩政策后,2017年出生不但没有如预期那样多出生343万人,反而减少63万人(减少3.5%);2018年不但没有如预期一样多生79万人,全国活产数反而少了250万人(减少14.2%)。抽样调查显示2015年、2016年的生育率只有1.05、1.24,2018年的出生数只是2016年的83%,根据育龄妇女结构推算,2018年的生育率只有1.05左右(低于1.1是大概率,甚至可能跌破1.0),远低于官方2012年预测的4.4、2015年预测的2.1。采纳2015年的抽样调查的年龄结构(官方)和联合国预测的中国死亡模式(与官方预期寿命一致),2018年的生育率为1.05,那么出生1031万人,死亡1158万人,负增长127万人。由于官方的总人口存在上亿水分,采纳缩水后的人口结构和滞后台湾17年的死亡模式,2018年的生育率为1.05,那么出生941万人,死亡971万,负增长30万人。

2015年是单独二孩出生高峰年,《统计年鉴》、《卫生统计年鉴》分别显示,不但没有多生200多万人,反而少生了32万人、64万人;“小普查”证实生育率只有1.05,而不是1.8,更不是2.4。

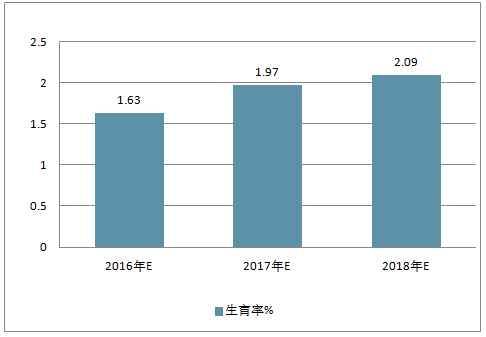

2015年国家卫计委组织预测2016年实行全面二孩政策后,2016年、2017年、2018年的生育率将分别为1.63、1.97、2.09,出生人数分别为1767万、2110万、2189万(2017年会比2016年多出生343万人,2018年比2017年多出生79万人);2030年总人口将达14.50亿;2050年生育率还有1.72。

2015年国家卫计委组织预测2016-2018年中国生育率情况

数据来源:公开资料整理

2017年是全面二孩的出生高峰年,但是《统计公报》公布出生人数不但没有增加343万,反而减少了63万。

2016年10月11日,中央深改组会议通过了《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》,2017年8月1日正式施行《中华人民共和国统计法实施条例》,都提出要确保统计资料真实准确、完整及时,要严惩统计造假。但是2017年、2018年的《统计年鉴》没有依过去几十年的惯例公布上年的生育率,是违背了深改组和统计法所强调的“真实准确、完整及时”的精神。

到目前为止,《中国人口和就业统计年鉴2018》(还不知道是否与《统计年鉴》一样删除生育率数据)还没有出版,因此还无法知道2017年的真实生育率。由于2017年出生人数减少了3.5%,将2016年抽样调查的育龄妇女结构平移,推算2017年的生育率只有1.2左右,而不是预期的1.97。

根据国家卫健委的初步数据,2018年不但没有多出生79万人,反而少生了250万人。由于出生同比减少了14%以上,推算2018年的生育率只有大约1.05,只是国家卫计委2015年所预测的2.09的一半。

中国一孩次生育率是与总和生育率平行变化,二者的相关系数高达0.95。2015年中国台湾、中国香港、新加坡、韩国的一孩次生育率分别为0.60、0.65、0.60、0.63,总和生育率分别为1.18、1.20、1.24、1.24。

1992年-2010年,日本的总和生育率只是理想子女数的51%~57%,比如2005年理想子女数是2.11个,但是实际生育率只有1.26。近年中国台湾的理想子女数还在2个以上,但是实际生育率只有1.1左右。多项调查显示,中国目前平均每个家庭平均只想要1.6-1.9个孩子,那么在全面二孩政策下,2018的总生育率为1.05左右不令人意外。

2005-2017年,中国台湾、中国香港、中国澳门、新加坡、韩国的平均生育率分别只有1.10、1.12、1.08、1.23、1.19。

2005-2017年中国台湾、中国香港、中国澳门、新加坡、韩国的平均生育率对比

数据来源:公开资料整理

东北的生育率下降领先全国,2000年、2010年、2015年分别只有0.90、0.75、0.56(意味着下一代人只是上一代人的1/4)。中国的理想子女数和一孩次生育率都是全球最低,意味着即便停止计划生育,如果不采取有效措施,生育率在短期内会波动在1.0左右,长期则将沿着东北的老路继续下降。

中国人口采纳两套基础人口结构和两套死亡模式。第一套人口结构是采纳官方认可的2015年小普查的年龄结构数据,人口总数是与统计局公布的一致,2017年总人口为13.90亿,占世界的18.5%,65+岁老人比例为11.3%。

第一套死亡模式是采纳联合国《世界人口展望-2015》中的中国模式(与中国官方公布的预期寿命一致)。中国台湾地区的社会发展水平超前大陆20多年,预期寿命超前大陆17年,第二套死亡模式是采纳台湾地区的数据,假设大陆的预期寿命和年龄别死亡率滞后台湾17年。

在第一套(官方)人口结构下,采纳联合国的中国死亡模式,2018年的生育率为1.05,那么出生1031万人,死亡1158万人,负增长127万人。如果今后的生育率稳定在1.05,那么2050年、2100年总人口分别降至11.36亿、4.63亿,占世界人口比例分别降至12.5%、5.2%,65+岁老人比例分别增至31.8%、48.6%。如果2018年的生育率为1.1,那么出生1080万人,死亡1158万人,负增长78万人。

在第一套(官方)人口结构下,采纳滞后台湾17年的死亡模式,2018年的生育率为1.05,那么出生1031万人,死亡1081万人,负增长51万人。如果今后的生育率稳定在1.05,那么2050年、2100年总人口分别降至11.50亿、4.54亿,占世界人口比例分别降至12.6%、5.1%,65+岁老人比例分别增至33.5%、47.7%。即便2018年的生育率为1.1,那么出生1080万人,死亡1082万人,人口也在2018年开始负增长(2万人)。

在第二套(缩水)人口下结构下,采纳联合国的中国死亡模式,2018年的生育率为1.05,那么出生941万人,死亡1038万,负增长97万人。如果今后的生育率稳定在1.05,那么2050年、2100年总人口分别降至10.42亿、4.02亿,占世界人口比例分别降至11.6%、4.6%,65+岁老人比例分别增至33.6%、48.8%。如果2018年的生育率为1.1,那么出生985万人,死亡1038万人,负增长53万人。

在第二套(缩水)人口下结构下,采纳滞后台湾17年的死亡模式,2018年的生育率为1.05,那么出生941万人,死亡971万,负增长30万人。如果今后的生育率稳定在1.05,那么2050年、2100年总人口分别降至10.55亿、3.94亿,占世界人口比例分别降至11.7%、4.5%,65+岁老人比例分别增至35.4%、48.0%。如果2018年的生育率为1.1,那么出生985万人,死亡971万人,增长14万人,到2019年人口开始负增长。

出生人口减少很大部分原因是,中国人口育龄妇女人数减少。根据全国2010年人口普查数字,当年的育龄妇女(指年龄在15-49岁的女性)约3.8亿人,2011年育龄妇女人数达到高峰,达到约3.82亿人,随后进入持续下降通道。2017年,育龄妇女人数比上一年减少了400万人左右。按2010年的人口普查数据推算,到2018年,全国育龄妇女人数约为3.46亿人,这一数据较2017年降低约700万人,创下历史新高。

2010-2018年中国育龄妇女人数走势

数据来源:公开资料整理

2017年全国一孩出生人数724万人,比2016年减少249万人。二孩出生人数883万人,比2016年增加162万。2016年一孩出生人数占比54.5%,2017年则以二孩为主,二孩出生人数占比高达51.2%。

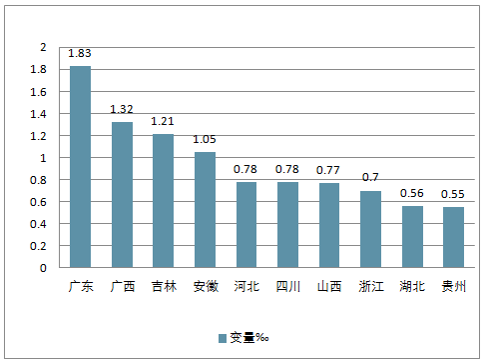

2017年是全面放开二胎的第二年,不少省市人口出生率有所上涨,其中,广东、广西、吉林、安徽同比涨幅超1个千分点。但是,江苏、辽宁、宁夏、北京、青海、湖南、河南、山东、重庆、上海等10省市人口出生率却出现下滑,其中上海降幅最大,2017年人口出生率8.10‰,同比下滑0.9个千分点。重庆人口出生率降幅0.59个千分点,北京降幅0.26个千分点。

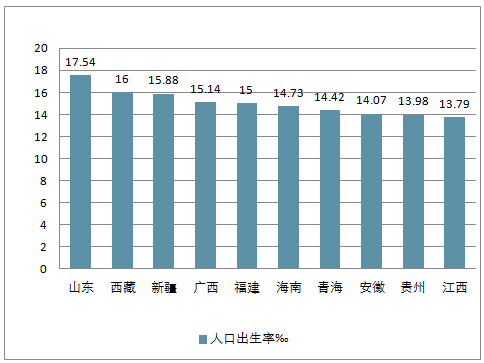

2017年各省人口出生率TOP10省份

数据来源:公开资料整理

2017年各省人口出生率变量TOP10省份

数据来源:公开资料整理

2017年各省人口出生率排行情况

排名 | 地区 | 出生率‰ | 变量‰ |

- | 全国 | 12.43 | -0.52 |

1 | 山东 | 17.54 | -0.35 |

2 | 西藏 | 16 | 0.21 |

3 | 新疆 | 15.88 | 0.54 |

4 | 广西 | 15.14 | 1.32 |

5 | 福建 | 15 | 0.5 |

6 | 海南 | 14.73 | 0.16 |

7 | 青海 | 14.42 | -0.28 |

8 | 安徽 | 14.07 | 1.05 |

9 | 贵州 | 13.98 | 0.55 |

10 | 江西 | 13.79 | 0.34 |

11 | 广东 | 13.68 | 1.83 |

12 | 云南 | 13.53 | 0.37 |

13 | 宁夏 | 13.44 | -0.25 |

14 | 湖南 | 13.27 | -0.3 |

15 | 河北 | 13.2 | 0.78 |

16 | 河南 | 12.95 | -0.31 |

17 | 湖北 | 12.6 | 0.56 |

18 | 甘肃 | 12.54 | 0.36 |

19 | 浙江 | 11.92 | 0.7 |

20 | 四川 | 11.26 | 0.78 |

21 | 重庆 | 11.18 | -0.59 |

22 | 陕西 | 11.11 | 0.47 |

23 | 山西 | 11.06 | 0.77 |

24 | 江苏 | 9.71 | -0.05 |

25 | 内蒙古 | 9.47 | 0.44 |

26 | 北京 | 9.06 | -0.26 |

27 | 上海 | 8.1 | -0.9 |

28 | 天津 | 7.65 | 0.28 |

29 | 吉林 | 6.76 | 1.21 |

30 | 辽宁 | 6.49 | -0.11 |

31 | 黑龙江 | 6.22 | 0.1 |

数据来源:公开资料整理

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![研判2025!中国胎圈钢丝行业政策汇总、产业链图谱、生产现状、竞争格局及发展趋势分析:CR5市场占有率达77.75%[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/55d853aceb464ffcf6fad7c27bbd7795797b1b5a.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国财政电子票据行业市场政策、产业链图谱、市场规模、竞争格局及发展趋势研判:节能减排、绿色发展背景下,行业蓬勃发展[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/d1363a7ee3953fc25ed09e0b79158acce9dc7c22.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国桑叶行业发展全景分析研判:行业正向高附加值产品方向发展,市场潜力持续释放,前景广阔[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/1ba88a0bac4b4a65439b806124f6fc0f4ab03cad.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国隔声屏障行业全景研判:城市化进程加速,工业和交通运输业的稳步增长,为隔声屏障行业带来广阔的市场空间[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ff5315f651f3e124d0f5a156ac51655e46e5433f.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国对氯甲苯行业产业链、进出口贸易情况及重点企业分析:国内产能跃升替代进口致对氯甲苯进口额锐减 [图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/99d4e8a78387e45474dcca8da0b56041c69dec09.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国生物可降解材料行业产业链、市场规模及重点企业分析:政策驱动市场扩张,环保需求助力腾飞[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ce25a2275c336b52d58303ed80fb7924b3fd1022.png?x-oss-process=style/w320)