1. 什么是票证?票证有哪些特点?

票证是由国家定量分配的换取物品的凭证。票证就好像是现在的现金,是居民可以用来和商店兑换粮食和物品的凭证。但是票证又不完全等同于钱,因为票证是国家定量分配给个人的而不是通过市场化的手段进行的资源配臵。例如 60 年代普通城镇居民的粮票定量是 25 公斤每人每月。如果居民需要购买超过 25 公斤的粮食没有多余的粮票,即使有钱也买不到。

票证有地域限制。 1955 年国家第一次全面推出粮票,开启了票证经济时代。在长达39 年的票证经济时代,票证分为全国和地方两类。只有全国是可以通用的,而地方票证由地方政府印制发行,地方票证不可以跨城市使用。所以当年出现的情况是出差的商人和旅行的居民需要带够目的地城市足够的粮票才能保证一路上换得到粮食。

票证有计划经济“公有制”的本质特征。 票证可以说是计划经济体制下的产物,具有“公有制”的特征。为什么呢?因为在计划经济中,生产、资源分配和产品消费等各方面都是由政府事先计划,政府决定三个经济问题:生产什么、怎样生产和为谁生产。而企业作为国家的附属,服从国家计划经济的安排。计划经济中,国民经济各部门连接成一个有机的整体进行社会化生产,需要统一分配和调节各部门的生产和消费比例。票证不是社会主义国家的专利。 票证在中国实用了 39 年,给老一辈留下深刻印象。

虽然票证和计划经济挂钩,但是票证并不是社会主义国家的专利。最早的票证出现在1653 年法国路易十四颁发的邮票、钱票和生活用品票。苏联在十月革命时期商品匮乏,采用商品的计划分配,发放商品票证。美国在二战期间因物资短缺,通货膨胀,罗斯福总统先后成立战时生产局和物价管理局,并 1942 年开始实行非价格制的定量配给与物价管制措施。至 1943 年下半年战时定量配给制的食用商品达到 95%。时至今日,美国补充营养援助项目(SNAP)仍向低收入或没有收来源的人群提供粮票。

全国粮票

数据来源:公开资料整理

地方粮票

数据来源:公开资料整理

2.票证时代的开始

票证的使用不局限于资本主义或是社会主义意识形态。在物资缺乏情形下,票证是作为保障人民基本生活需要而存在的资源分配方法。 那么中国的票证是如何产生的呢?

粮食紧缺,为保障民生稳定社会酝酿粮票。 新中国成立初期国民经济和社会时局稳定,生产逐渐恢复。但由于农业和工业基础落后,粮食和商品增产幅度远赶不上需求。加上私商投机,粮食供需矛盾突出。为了保证人民生活和国家建设所需要的粮食,稳定粮价,消灭粮食投机,中央政府开始酝酿粮食的计划供应。

《我所经历的“粮票时代”》

数据来源:公开资料整理

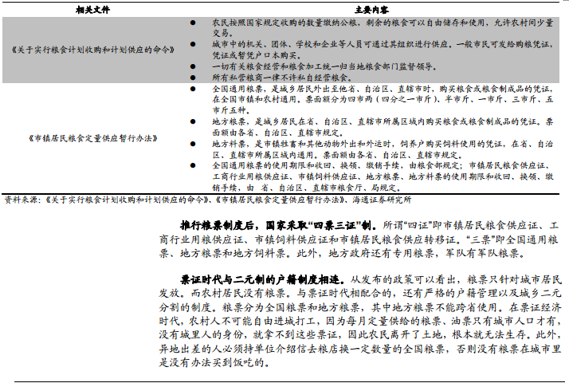

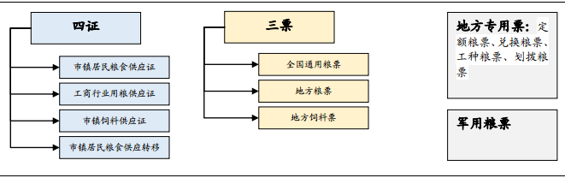

1953-1955 年两大文件出台拉开票证时代的序幕。 1953 年 11 月政务院(国务院前身)发布了《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,定实行粮食统购统销政策,包括粮食计划收购政策,粮食计划供应政策。 1954 年 7 月国家开始实行食油统销。从此,粮油的统购统销决策从中央层面作出并在全国实行。决策层面确立后,具体实施的制度还需要进一步明确。 1955 年 8 月国务院全体会议第 17 次会议通过《市镇粮食定量供应凭证印制暂行办法》和《农村粮食统购统销暂行办法》作为粮票政策的配套措施。 1955年年底,国家粮食部向全国发布粮票印制办法的文件,各种粮食票证便进入社会。

1953-55 年票证时代开启时的相关文件

数据来源:公开资料整理

粮票制度

数据来源:公开资料整理

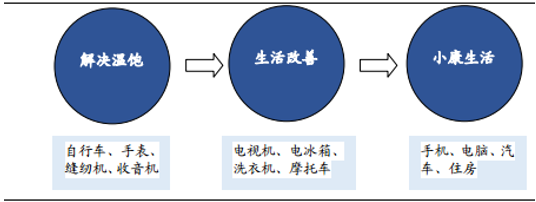

票证品种繁多,商品票证迭代见证时代发展。 从 1955 年开始,中国老百姓进入了长达 39 年的票证时代。粮票、油票、布票、肉票、糖票、豆制品票等各式票证成为了中国人生活的基本保障。 1961 年市场凭票供应的商品多达 156 种。当年粮票比钱金贵,有钱也不一定能够买到东西。许多票证都有编号,每月的票证有的还分上旬、中旬和下旬。票证发放虽然很多,但是仍不能涵盖所有商品。在票证之外,国家又发了各种购货本,如粮食本、副食本、煤炭本、工业券等。大件、贵重的商品,又有自行车票、缝纫机票、手表票等。从商品类别来看,票证时代可以大致划分成三个阶段,每个阶段中商品的变迁反映了民生不断改善的过程。

票证时代中的三阶段

数据来源:公开资料整理

3. 票证时代的结束

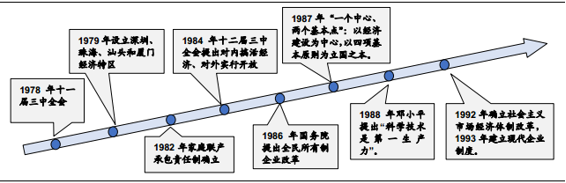

十一届三中全会开启改革浪潮。 中国出现经济转机始于十一届三中全会。 1978 年十一届三中全会深入讨论了农业问题,并将《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》和《农村人民公社工作条例(试行草案)》发到各省、市、自治区讨论和试行。

会议指出,当时的经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放,让地方和工农业企业有更多经营管理自主权;应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用1。两个草案主要提出要加大农业基础设施建设和提高农业生产效率,增加农业共计,但草案中提及的生产方式依然延续人民公社。

包干到户的农业制度推行释放生产力。 1978 年安徽省凤阳县小岗村率先尝试包干到户的生产方式,取得了明显的效果。随后 1979 年 9 月,十一届四中全会通过了《关于加快农业发展若干问题的决定》,允许农民因时因地制宜,经营自主。农村制度由原来人民公社集体管理的生产大队为单位的生产模式,转变为以农户为单位实行农民自我管理和生产、分配及经营的制度,调动了农民生产的积极性,促进了生产力的提高。

1956 年国家制定了《全国农业发展纲要》,其中对北方、南方的粮食亩产给出了规定指标:到 1967 年北方地区的粮食亩产超过黄河以南地区亩产 500 斤的指标,长江以北地区的粮食亩产超过规定的淮河以南地区亩产 800 斤的指标——“过黄河”、 “跨长江”。

然而折腾十多年,多数地区既未“过黄河”,也未“跨长江”。但家庭联产承包责任制一实行,很快就过了“黄河”、跨了“长江”,有些地方亩产“双千斤”也不鲜见。 1983 年我在冀中平原一个县政府工作时,有一次下乡察看庄稼长势,乡长指着长势茁壮的谷子、玉米说:过去老喊“过黄河”、 “跨长江”,我们这里都没实现,现在一承包,谁家也都“跨长江”了。到1984 年,我国长期以来粮食供求紧张的困境得以缓解,多数地区人民也解决了温饱问题。——王德彰,《我所经历的“粮票时代”》, 2009 年《文史精华》票证的取消。 1984 年,深圳市在全国率先取消一切票证,这在当时引起了不小的轰动。 1979 年深圳成为经济特区后仍然实行票证经济,群众买米要凭户口本或粮票,定量很低。特区成立几个月后,深圳市人口两万余人一下膨胀到几十万人,大量的建筑工人和其他人员进入深圳,但因粮食不够只好到自由市场买入高价粮。当时因粮票问题不少人被迫回到内地。 1984 年 11 月,深圳市召开会议,研究取消粮食凭证定量供应问题。

会议认为,全国农村进行改革后,粮食已经出现了恢复性的增长,又由于国家赋予经济特区在改革方面可以先行先试,因此深圳可以大胆地实行改革。办法是让国营粮食部门多储备一些粮食,取消粮票,提高价格,敞开供应。如果发现周围地区大量抢购,再提高粮价和研究其他对策。

起先,人们用惯了粮票,对新政大为恐慌,害怕没有粮食可以买,纷纷到粮站排队买粮油。但事实证明,新政实施后,市场通过价格机制调节供需平衡,并没有发生风波。人民买粮食变得方便,还可以根据个人的经济水平挑选质量。

1985 年,国家又取消了农产品统购派购制度,激发了农民的生产积极性,农产品和副食逐渐增加。城市居民的饮食结构不断改善,家家户户粮票出现盈余。1993 年 2 月全国两会召开,代表委员们就餐第一次不再需要缴纳粮票。同年 3 月八届全国人大一次会议通过《宪法》修正案,将国家实行计划经济的规定修改为“社会主义市场经济”。同年 4 月 1 日,国家同时提高粮食的定购价格和销售价格,基本上实现了购销同价。之后各地陆续开始放开粮价、取消粮票。粮票正式推出历史舞台。

1978 年以后中国重要政策和改革

数据来源:公开资料整理

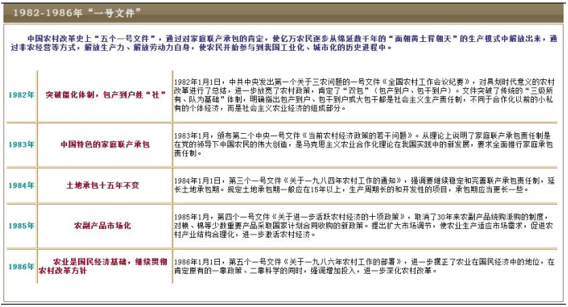

1982-1986 年中国农业改革系列措施和进程

数据来源:公开资料整理

票证时代虽然已经过去,回顾其来龙去脉可以获得些许启示:

1) 票证是物资短缺的象征和产物。 票证经济对粮食和商品进行统一定量分配,在一定程度上保障了居民对生活必需品的基本需求,保障城市居民基本平均分配短缺资源。

2) 票证的地域性分化导致人口流动受限制。 一方面票证只是针对城镇居民;另一方面地方票证不能跨地方使用。这使得农村人口不能流入城市,因为农民离开土地就不能生存。另外城市人口不能随便流动,短暂跨区域例如出差和旅行在攒够粮票的情况下可以支持人口流动但是不是长久之计。

3) 提高供应是结束票证时代的方法之一2。 改革开放后,国家在农业、商业和科学技术方面提出一系列指导方针和政策。中国农产品和商品市场供应有了根本性好转。物资短缺的问题逐步得到改善。过去很多凭票限量供应的商品开始敞开销售。各种票证失去了原有的作用也就逐渐退出了历史舞台。在此,我们可以看到在提高供应的基础上放开原来定量分配不一定会引起“恐慌”,而是通过市场化手段调节,提升总体居民消费水平。

相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国票证市场竞争态势及投资战略咨询报告》

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![2025年中国湛江房地产行业发展背景、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势研判:本土开发商占据主导地位[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/b388a599ab8b82a70e79838a8b0d600efa11727f.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国通用运动控制行业产业链、市场规模及重点企业分析:国内制造业高端智能化转型加速,带动行业市场规模持续增长[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ce25a2275c336b52d58303ed80fb7924b3fd1022.png?x-oss-process=style/w320)

![趋势研判!2025年中国茶油行业产业链、发展历程、发展现状、重点企业以及发展趋势分析:国家对油茶产业的支持政策持续推动茶油行业发展 [图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ff5315f651f3e124d0f5a156ac51655e46e5433f.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国输氢管道工程行业政策汇总、产业链图谱、输氢管道总长度及发展趋势研判:前景可期,长距离纯氢管道规模化应用加速[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/dd2a6e2dd1963d26c8672c625ba6166e69bd4120.png?x-oss-process=style/w320)