20世纪90年代之前,中国石油供应主要依靠国内生产,产需基本平衡,尚未对石油储备问题给予足够的关注。

90年代初,中国进入经济快速发展阶段,国内石油消费规模迅速扩大,并于1993年首次成为石油净进口国。90年代中后期,中国石油消费规模进一步扩大,进口量不断增加,对外依存度逐步提高。数据显示,2000年中国石油消费量约为2.3亿吨,其中自产1.6亿吨,进口约7000万吨,对外依存度约为30%。随着国内石油市场受国际石油市场的影响不断增大,为了避免供应中断的潜在风险,保持国内石油市场稳定,石油储备问题逐渐进入视野并越来越受到政府及行业内外的重视。

1995年,《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》明确提出“加强石油储备”。2001年,朱镕基总理在第九届全国人大四次会议的政府工作报告中从资源战略的高度提出“尽快建立石油等战略资源的储备制度”。与此同时,国家发展计划委员会组织有关部门和专家对建立石油储备的可行性、管理体制、资金保障、储备布局等进行了深入研究。2003年,国家经贸委出台《石油工业“十五”规划》,制定了“立足国内、开拓国际,加强勘探、合理开发,厉行节约、建立储备”的石油工业发展方针,提出“逐步建立和完善国家战略储备体系,提高应对突发事件的能力,保障国家石油供应安全”。2003年5月,国家发改委石油储备办公室正式运作,标志着中国石油战略储备工作正式启动。

中国《能源发展“十一五”规划》提出,“中国将借鉴国际经验,建立三级石油储备管理体系:从上至下分别为发改委能源局、储备中心、储备基地”,规划决定了中国现行石油储备管理架构,即最顶层是决策层,对应的机构是国家发改委能源局油气司(国家石油储备办公室);中间是执行层,对应的机构是国家石油储备中心;最后是操作层,对应的机构是国家石油储备基地公司。

国家石油储备办公室成立于2003年,现隶属于国家能源局。根据《国务院机构改革和职能转变方案》和《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》(国发〔2013〕15号)等文件,国家能源局负责“拟订国家石油、天然气储备规划、政策并实施管理,监测国内外市场供求变化,提出国家石油、天然气储备订货、轮换和动用建议并组织实施,按规定权限审批或审核石油、天然气储备设施项目,监督管理商业石油、天然气储备”,具体工作由能源局油气司(国家石油储备办公室)负责。

国家石油储备中心成立于2007年12月,2008年8月正式划归国家能源局,是国家石油储备建设和管理的执行机构。按照《国家石油储备中心机构设置及领导职数方案》(发改人干字〔2007〕108号)规定,国家石油储备中心代行国有资产出资人权利,按照国家石油储备建设计划,负责国家石油储备基地建设与运行管理;国家储备石油的采购、轮换和投放;协助监测国内外石油市场的供求变化。国家石油储备基地公司为独立法人单位。根据国家石油储备基地第一期项目建设期间出台的《国家石油储备基地第一期项目建设管理试行办法》(发改能源〔2004〕572号)的有关规定,国家石油储备办公室代表国家出资,分别在浙江镇海、浙江舟山、辽宁大连和山东黄岛设立4家国家石油储备基地公司。根据国家发展改革委办公厅《关于制定国家石油储备项目建设资金使用办法等有关工作的通知》(发改办能源〔2009〕1637号)要求,国家石油储备第二期项目建设过程中,中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、中国中化集团公司4家单位设立国家石油储备基地公司负责具体建设任务,对基地公司视同全资子公司管理,起草基地公司章程,任用基地公司管理人员,报国家能源局备案。

根据国务院2008年批准的《国家石油储备中长期规划》,将于2020年以前用15年时间分三期完成石油储备基地建设,预计总投资超过1000亿元,其中第一期储量1200万吨,第二、三期储量分别为2800万吨,最终形成相当于100天石油净进口量的总规模。

建立国家石油储备,要坚持统一规划、合理布局、规范管理、循序渐进的原则,充分利用现有设施进行改建、扩建。选择储备基地有几个基本条件:第一,必须进油方便,在沿海要有深水港、能够停靠30万吨大油轮,在内地要输送方便,不管是管道或者铁路运输;第二,必须安全,要有一个庞大的腹地,能够建立起完善的配套设施;第三,经济上要合理,成本不能太高。

2004年3月,经国务院批准,确定了第一期战略石油储备的四大基地,分别是浙江镇海、浙江舟山岙山、辽宁大连、山东黄岛。四个储备基地总规模1640万立方米,均由10万立方米的大型钢制储罐组成,可储存原油1243万吨。上述四大战略石油储备基地已陆续于2006-2008年竣工,并利用2007年底至2008年初低油价的有利时机基本完成收储任务。

在一期储备基地布局沿海的基础上,2009年二期石油储备基地建设启动,布局向内陆地区倾斜。从经济和安全的角度考虑,二期战略石油储备将主要以地下库为主。地下石油储备库比地上的更安全环保,并且节省投资和运营费用。据测算,一个300万立方米储备库,地下库比地上库节省6亿~7亿元建设投资,运营费用仅为地上库的1/3左右。

2013年,国家发改委已着手组织第三期石油储备基地,中国石油人士表示,位于山东日照和黑龙江大庆的石油储备基地已经开始建设。2014年国务院出台的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》指出,规划期内要“建成国家石油储备二期工程,启动三期工程”。

国家石油储备基地概况

规划期 | 序号 | 基地名称 | 库容情况 | 建设单位 |

第一期 | 1 | 镇海国家石油储备基地 | 建设规模520万立方米,储备原油378万吨,规划建设52座罐容10万立方米的储油罐 | 中国石化 |

2 | 舟山国家石油储备基地 | 建设规模500万立方米,储备原油398万吨,规划建设50座10万立方米的储油罐 | 中国中化 | |

3 | 黄岛国家石油储备基地 | 设计规模320万立方米,储备原油250万吨,主体工程包括32台单体罐容为10万立方米的双盘式浮顶油罐及系统配套工程 | 中国石化 | |

4 | 大连国家石油储备基地 | 建设规模300万立方米,储备原油217万吨,规划建设30个10万立方米的储油罐 | 中国石油 | |

第二期 | 1 | 天津国家石油储备基地 | 建设规模500万立方米,首期建设库容320万立方 | 中国石化管道公司 |

2 | 湛江石油储备基地 | 规划库容700万立方米,先期建设500万立方米,储备库为地下90~20米开挖的地下水封洞库 | 中国石油 | |

3 | 独山子石油储备基地 | 规划库容540万立方米,首期工程规划建设30座容积为10万立方米的储罐,总库容约220万吨 | 中国石油独山子石化公司 | |

4 | 惠州石油储备基地 | 规划库容500万立方米,储备库为地下水封洞库 | 中国海油 | |

5 | 兰州石油储备基地 | 建设规模300万立方米,规划建设30座10万立方米的石油储罐 | 中国石油兰州石化公司 | |

6 | 锦州石油储备基地 | 该基地采用地下水封岩洞方式储存原油,设计库容300万立方米,有8个洞室,是中国首个大型地下石油储备库 | 中国石油管道局 | |

7 | 金坛石油储备基地 | 250万立方 | 中国化工油气开发中心 | |

8 | 鄯善石油储备基地 | 总规模为800万立方米,一期工程规模100万立方米,包括10座10万立方米的外浮顶原油罐及相应的辅助配套设施 | 中国石油新疆油田公司 | |

第三期 | 2012年,黑龙江大庆和山东日照的石油储备基地开工 | 中国石油 |

从项目施工进度来看:2003年起中国开始筹建石油储备基地,国家发改委公布的规划显示,计划用三个五年的时间完成三期共7000万立方米的战略储备。一期中的舟山、镇海、黄岛及大连四个基地于2008年建成,并于2009年上半年注油完毕;二期中的独山子及兰州储备库也于2012年一季度建成投产,但注油缓慢,天津、黄岛二期分别于2013年11月、2014年6月投用,惠州储备库主体装置已经完成,但二期中锦州、舟山、湛江储备库则建设较为缓慢。

截止2015年年中,中国战略储备原油2610万吨(约1.9亿桶),这些原油在一期、二期战略储备原油里储备。

其中地面库7个,分别为舟山、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津国家石油储备基地,库容分别为500、520、300、320、300、300、320万立方米;地下库1个,为黄岛国家石油储备洞库,建成规模300万立方米。

根据中国海关数据,作为世界最大能源消费国的中国2015年原油进口量增长8.8%,达到了创纪录的3.34亿吨(约每日670万桶)。

中国充分利用了全球油价下跌的机会,放松了对民营炼油厂的进口限制并增加进口充实原油战略储备。随着创出10多年来最低水平的原油年度均价促进了储备建设和独立精炼商的需求,中国2015年的原油进口总量刷新了历史纪录。

2015年我国原油进口总量3.35亿吨,进口数量较2014年同期增长8.79%;2015年中国原油进口总金额为1343.41亿美元,进口金额同比下降41.16%。

2015年我国原油出口总量286.57亿吨,出口数量较2014年同期增长377.44%;2015年中国原油出口总金额为15.46亿美元,出口金额同比增长215.16%。

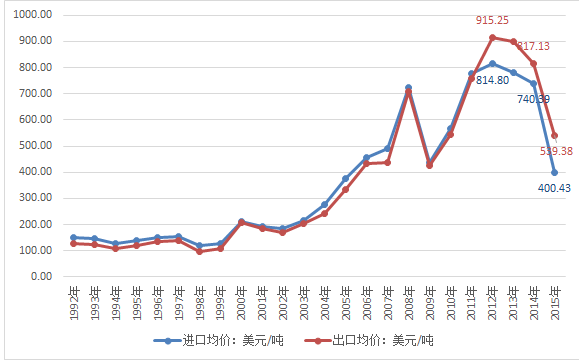

1992-2015年中国原油进出口均价对比

资料来源:中国海关、智研数据中心整理

1992-2015年中国原油进出口数据统计表

年度 | 贸易 | 金额:美元 | 重量:千克 |

1992 | 进口 | $1,724,248,578 | 11,357,905,805 |

1992 | 出口 | $2,774,490,154 | 21,507,170,509 |

1993 | 进口 | $2,323,412,262 | 15,671,205,000 |

1993 | 出口 | $2,408,800,959 | 19,434,492,000 |

1994 | 进口 | $1,573,386,944 | 12,345,912,482 |

1994 | 出口 | $2,000,305,297 | 18,552,435,524 |

1995 | 进口 | $2,356,426,897 | 17,089,939,250 |

1995 | 出口 | $2,236,366,972 | 18,826,988,090 |

1996 | 进口 | $3,406,548,189 | 22,616,948,599 |

1996 | 出口 | $2,789,285,501 | 20,402,545,969 |

1997 | 进口 | $5,456,210,747 | 35,469,701,028 |

1997 | 出口 | $2,734,130,761 | 19,828,879,765 |

1998 | 进口 | $3,274,537,472 | 27,322,632,192 |

1998 | 出口 | $1,523,013,376 | 15,600,711,680 |

1999 | 进口 | $4,641,235,900 | 36,613,687,898 |

1999 | 出口 | $765,278,596 | 7,167,270,853 |

2000 | 进口 | $14,860,657,009 | 70,265,318,391 |

2000 | 出口 | $2,132,032,958 | 10,306,730,753 |

2001 | 进口 | $11,661,257,307 | 60,255,351,354 |

2001 | 出口 | $1,383,328,405 | 7,550,605,532 |

2002 | 进口 | $12,757,314,146 | 69,406,409,071 |

2002 | 出口 | $1,296,176,103 | 7,664,627,166 |

2003 | 进口 | $19,782,400,604 | 91,020,114,997 |

2003 | 出口 | $1,661,601,232 | 8,133,322,577 |

2004 | 进口 | $33,911,681,064 | 122,809,603,329 |

2004 | 出口 | $1,324,692,335 | 5,491,570,819 |

2005 | 进口 | $47,722,764,303 | 126,817,381,542 |

2005 | 出口 | $2,696,012,677 | 8,066,869,938 |

2006 | 进口 | $66,411,903,451 | 145,174,839,082 |

2006 | 出口 | $2,736,979,757 | 6,337,216,729 |

2007 | 进口 | $79,858,328,656 | 163,161,815,028 |

2007 | 出口 | $2,538,309,104 | 5,782,245,452 |

2008 | 进口 | $129,330,933,227 | 178,885,216,450 |

2008 | 出口 | $3,002,936,664 | 4,237,539,872 |

2009 | 进口 | $89,255,586,690 | 203,786,208,448 |

2009 | 出口 | $2,155,728,744 | 5,072,465,883 |

2010 | 进口 | $135,299,673,339 | 239,308,696,439 |

2010 | 出口 | $1,644,812,964 | 3,029,127,604 |

2011 | 进口 | $196,770,604,891 | 253,769,323,901 |

2011 | 出口 | $1,905,683,970 | 2,514,344,217 |

2012 | 进口 | $220,793,843,089 | 270,979,640,155 |

2012 | 出口 | $2,226,024,615 | 2,432,136,091 |

2013 | 进口 | $219,660,366,018 | 281,742,073,502 |

2013 | 出口 | $1,456,208,511 | 1,617,328,272 |

2014 | 进口 | $228,319,857,435 | 308,377,682,346 |

2014 | 出口 | $490,434,528 | 600,193,266 |

2015 | 进口 | $134,341,240,847 | 335,493,477,193 |

2015 | 出口 | $1,545,644,007 | 2,865,567,368 |

资料来源:中国海关、智研数据中心整理

按照进出口数据计算:2015年我国原油产品进口均价为400.43美元/吨,进口均价同比下降45.92%;出口产品均价为539.38美元/吨,出口产品均价同比下滑33.99%。

倘若按照2014年的进口价格计算,不考虑汇率因素:2015年国内进口原油产品相当于节省了1140.55亿美元。

2014年11月20日,国家统计局首次公布国家石油储备建设进展情况称,国家石油储备一期工程包括舟山、镇海、大连和黄岛等4个国家石油储备基地,总储备库容为1640万立方米,储备原油1243万吨。

一年后,国家统计局再次发布国家石油储备基地建设情况,相当于一年前公布的石油储备规模的2.1倍,储备原油规模增长了一倍多,公开的石油储备基地也从4个增加到8个。

原油价格暴跌,对于中国这个原油进口大国来说,无疑是一个抄底天赐良机。英国《经济学家》测算,基于2013年的数据,美国油价每降低1美元,中国每年可节省21亿美元,如果近期油价下跌得以维持,中国石油进口费用将节省600亿美元。但是中国却没有那么多的原油储备库,这让中国趁机抄底石油变得非常尴尬。

根据1立方米大约可以储放6.29桶原油计算,2860万立方米大约可以放1.8亿桶原油。再根据100桶大庆石油约等于13.68吨计算,2610万吨大约相当于1.9亿桶原油。因此可以说这8个国家石油储备基地可存放的石油最多为2亿桶。

中国官方的目标为5.5亿桶。通过计算发现,中国要想达到战略石油储备5.5亿桶的目标,我国原油储备库建设依旧任重道远。

目前我国石油年消费量超过5亿吨,国内大庆油田、胜利油田、华北油田等大型油田稳产增产的压力都在不断加大。与此同时,2014年我国石油对外依存度已接近60%,未来还将呈现不断上升态势。加之我国海上石油运输通道存在一定风险,能源安全还存在较大脆弱性,因此迫切需要建立健全多层次的石油存储体系,确保国内石油市场稳定供应。

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![研判2025!中国碳化硅功率模块行业发展历程、市场政策、产业链图谱、市场规模、竞争格局及发展趋势分析:电动汽车为最核心需求市场,占比超80%[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/b388a599ab8b82a70e79838a8b0d600efa11727f.png?x-oss-process=style/w320)

![2025年中国胶原蛋白护肤品行业发展历程、政策汇总、产业链图谱、市场规模、竞争格局及发展趋势分析:CR5市场占有率达69.3%[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/e060dd24be7392f76ddd0a84489963879d953ac6.png?x-oss-process=style/w320)

![趋势研判!2026年中国纯电动汽车换电行业政策、发展历程、产业链、市场规模、竞争格局及发展趋势分析:市场规模将达245亿元,换电设备占53.88%[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ce25a2275c336b52d58303ed80fb7924b3fd1022.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国聚己内酯(PCL)行业产业链、市场规模及未来趋势分析:在"双碳"战略与市场需求增加驱动下,呈现结构性增长与价值链攀升并进的特征[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/dd2a6e2dd1963d26c8672c625ba6166e69bd4120.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国中间相碳微球行业产业链、市场规模、重点企业及未来趋势分析:工艺优化与表面改性技术突破,为下游应用提供了坚实的技术支撑[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/55d853aceb464ffcf6fad7c27bbd7795797b1b5a.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国流式细胞仪行业发展历程、产业链及市场现状分析:流式细胞仪驱动生命科学向临床转化,纳米级检测开拓外泌体新场景[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/1ba88a0bac4b4a65439b806124f6fc0f4ab03cad.png?x-oss-process=style/w320)