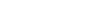

半导体是指电阻率会发生变化,导致常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。按照生产过程来看,半导体产业链包含芯片设计、制造和封装测试环节,其中后两个环节支撑着上游半导体材料、设备、软件服务的发展;按照制造技术来看,可以分为分立器件、集成电路、光电子和传感器等4大类。通过人为地掺入特定的杂质元素,半导体的导电性可受控制,进而产生巨大的经济效益,因而半导体广泛地应用于下游通信、计算机、网络技术等产业。

半导体产业链及下游应用

数据来源:公开资料整理

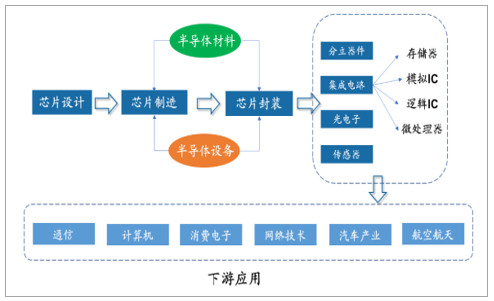

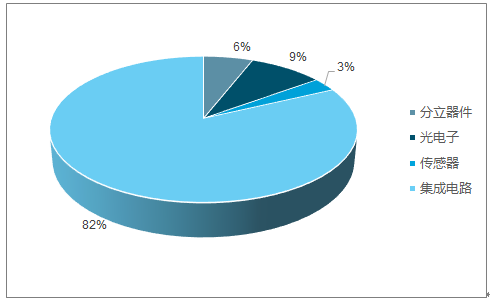

集成电路(IC)占到半导体总产值的80%以上,是半导体产业最重要的组成部分,通常意义上的半导体即代指集成电路,具体包括逻辑芯片、存储芯片、处理器芯片和模拟芯片四种。 IC是指经过特种电路设计,将晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,成为具有所需电路功能的微型结构。 IC被广泛应用之前,传统的分立电路多以导线连接独立的电路元件而构成。而集成电路的结构非常紧凑,相比同样功能的分立电路体积大大缩小;同时,较小的体积也使得耗能更少,工作性能卓越。半导体优越的技术性能、制造技术的发展以及采用结构单元的电路设计方式,使标准化IC迅速取代了过去分立元件的传统电路设计成为主流。半导体工业不断突破制造极限。 英特尔创始人戈登•摩尔提出摩尔定律:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,从而要求集成电路尺寸不断变小。经过十几年的发展,我国集成电路制造企业的工艺水平已提升至28纳米,与先进水平的差距逐渐缩小。目前12英寸生产线的65/55纳米、 45/40纳米、 32/28纳米工艺产品已经量产; 16/14纳米关键工艺技术已展开研发并取得一定的技术突破和成果; 8英寸生产线的技术水平覆盖0.25微米~0.11微米。国际龙头厂商对半导体工艺的研究已经到了10nm以下,而业内普遍认为5nm工艺将是极限,此时晶体管就只有10个原子大小,由于对物理极限的逼近使得开发难度大增。

半导体产业分类

数据来源:公开资料整理

集成电路分类

数据来源:公开资料整理

代表性厂商制程节点技术路线图

数据来源:公开资料整理

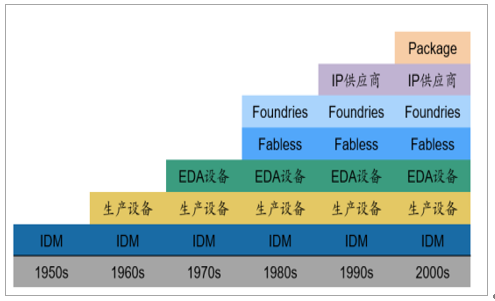

产业模式由IDM向垂直分工转化。 半导体产业发展史伴随的是产业链分工的不断深化,目前有两种商业模式,一种是IDM(Integrated Device Manufacture,集成器件制造)模式,另一种是垂直分工模式。 20世纪50年代的半导体公司都是IDM集成模式,随着1987年台湾积体电路公司(TSMC,台积电)的成立, IC设计、晶圆制造、封测分开的Foundry模式应运而生。经过半个多世纪发展,全球半导体产业形成IP供应商、 IC设计、制造、封测的高效深度分工模式。出现垂直分工模式的原因有两点: 1.行业具有规模经济性。 随着制造工艺的进步和晶圆尺寸的增大,单位面积上能够容纳的IC数量剧增,成品率显著提高。企业扩大生产规模会降低单位产品的成本,提高竞争力。 2.产业所需投资十分巨大,沉没成本高。 一般而言,一条8英寸产线需要15亿美元投资,而12英寸产线需要几十亿美元的投资,这意味着除了少数实力强大的IDM厂商外,其他企业根本无力扩张。单一公司的资本支出或技术无法支撑IC产业进一步发展,行业内公司的经营模式变得多样化,新厂商的进入也导致整个行业发生结构性变化。台积电的成立标志着半导体产业垂直分工模式的形成,其只做晶圆代工(Foundry),不做设计,这也使得台湾在代工与测封环节的产能占比最高。而作为半导体的发源地,美国依然在IDM模式和IC设计(Fabless)占据较大优势。 Fabless与Foundry的快速发展,促成垂直分工模式的繁荣。

半导体产业模式发展过程

数据来源:公开资料整理

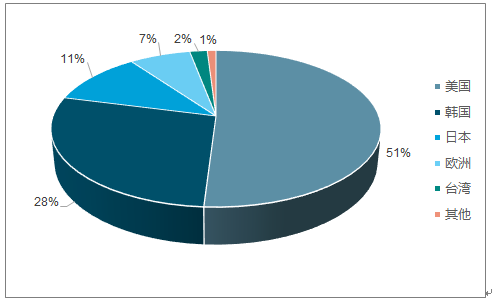

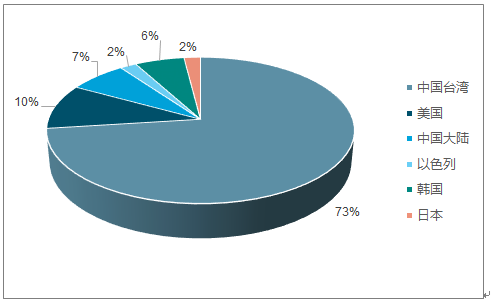

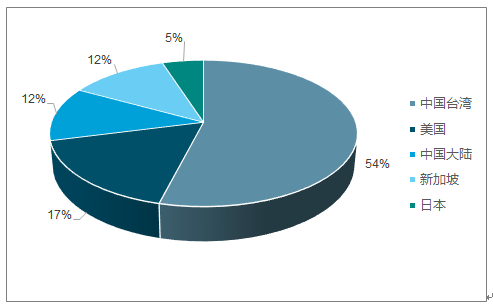

2016年产业链各环节产能占比

IDM

数据来源:公开资料整理

Fabless

数据来源:公开资料整理

Foundry

数据来源:公开资料整理

Package&Testing

数据来源:公开资料整理

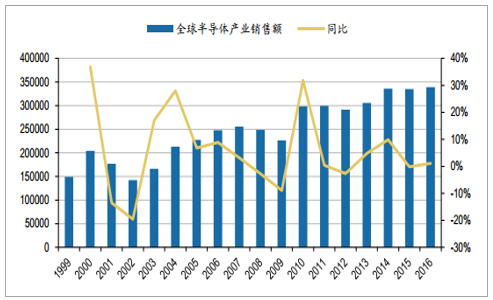

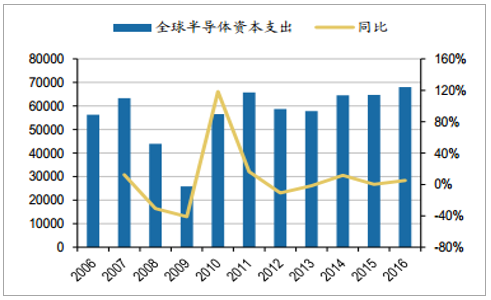

全球半导体市场已经进入成熟期。 全球半导体产业自诞生以来经历了20世纪60年代至90年代的迅猛增长,进入21世纪后市场日趋成熟,行业增速逐步放缓。2015和2016年行业的销售额同比增速仅为-0.2%、 1.1%,主要是由于需求疲软、美元走强以及市场趋势和周期性等因素的叠加。分地区而言,亚太地区(除日本)已成为全球半导体市场增长最为迅猛的区域, 2016年该地区半导体销售额达到2084亿美元,占全球市场的61.49%。同时,行业去年资本支出同比增长5%, SEMI预计2017年-2020年间全球新投产晶圆厂约62座,迎来新一轮建设高峰。

全球半导体产业销售额(百万美元)

数据来源:公开资料整理

2016各地区销售额占比

数据来源:公开资料整理

全球半导体资本支出(百万美元)

数据来源:公开资料整理

在企业并购潮的影响下,前二十五大半导体厂商总收入增加10.5%,表现远优于整体产业增长率,但前十强总收入出现5.85%的下滑,龙头企业之间的差距进一步缩小。 2016年半导体产业出现小幅回弹,虽然其年初因受到库存调整的影响而表现疲软,但下半年需求增强,汇率相对温和的变动及多项电子设备部门产量的增加使得NAND闪存售价上扬,定价环境得到改善,助力全球半导体收入改善。

2016年全球前十大半导体厂商(百万美元)

2016 排名 | 2015 排名 | 公司 | 2016 收入 | 2016 市场份额 | 2015 收入 | 2015 市场份额 | 15-16 增长率 |

1 | 1 | 英特尔 | 53996 | 15.90% | 51690 | 15.40% | 4.46% |

2 | 2 | 三星电子 | 40143 | 11.80% | 37852 | 11.30% | 6.05% |

3 | 3 | 高通 | 15351 | 4.50% | 16079 | 4.80% | -4.53% |

4 | 4 | SK 海力士 | 14267 | 4.20% | 16374 | 4.90% | -12.87% |

5 | 16 | 博通 | 13149 | 3.90% | 5216 | 1.60% | 152.09% |

6 | 5 | 美光科技 | 12585 | 3.70% | 13816 | 4.10% | -8.91% |

7 | 6 | 德州仪器 | 11776 | 3.50% | 11533 | 3.40% | 2.11% |

8 | 7 | 东芝 | 10051 | 3.00% | 9162 | 2.70% | 9.70% |

9 | 12 | 恩智浦 | 9170 | 2.70% | 6543 | 2.00% | 40.15% |

10 | 11 | 联发科技 | 8697 | 2.60% | 6704 | 2.00% | 29.73% |

其他 | 150449 | 44.20% | 159799 | 47.70% | -5.85% | ||

总计 | 339634 | 100.00% | 334768 | 100.00% | 1.45% | ||

数据来源:公开资料整理

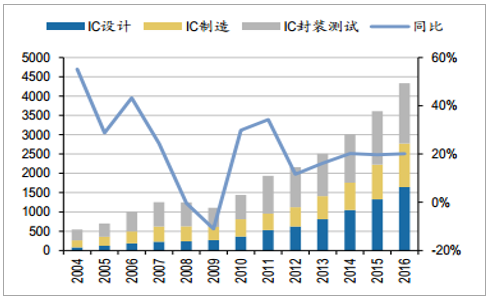

在行业整体容量增长缓慢的情况下,地区结构却在悄然发生变化,中国半导体产业持续扩大。 近十余年来,伴随着我国经济的高速发展,智能手机和平板电脑市场呈爆发式增长,对各类集成电路产品需求不断增长, 2016年集成电路销售额4335亿元,同比增长20%,近14年年均复合增长率高达22%,已成为全球集成电路的主要消费市场。在我国工业化和信息化融合持续深入、信息消费不断升温、智慧城市建设加速等多方因素的共同带动下,我们预计集成电路市场仍将保持稳定增长。

中国半导体产业销售额(亿元)

数据来源:公开资料整理

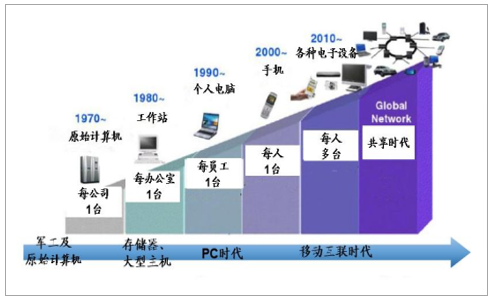

半导体产业驱动力由存储器、 PC向以智能手机为主导的消费类电子产品转移。 纵观半导体产业的发展史,随着科技及制造工艺的进步,下游需求逐步演化,推动产业发展的驱动力也在不断变化。历史上行业经历了四个阶段: 1.由军工和原始计算机带动的初创发展期。 二战后,原始计算机的出现和军工的大量需求催生了最初的半导体产业, 1958年德州仪器设计出基于锗的IC模块,集成电路由此诞生。在此后的二十年中,基于硅的电路设计逐步发展起来,使得集成电路制造进入量产阶段。 2.基于存储器、主机的快速发展期。 70-80年代,存储器广泛应用,商业公司也开始配备大型主机以提高工作效率,工艺进步使得大规模集成电路出现,半导体进入商用阶段。 3.基于PC的民用发展期。80年代末, IBM推出的PC业务迅速风靡全球,生产成本的降低使得半导体更加适用于PC,整个行业基本都在围绕PC发展,特别是半导体内存和微处理器,行业进入民用阶段。 4.基于消费电子的成熟期。 进入新世纪以来,互联网大范围推广。同时,苹果推出智能手机、谷歌推出安卓系统,移动通讯进入爆发期,迅速取代PC成为新的驱动力,半导体也因此经历了21世纪初持续10年的增长,而近几年又归于平静。总体而言, 经过了半个世纪的发展,半导体行业销售额增速逐步放缓进入成熟期。

推动半导体产业发展的驱动力

数据来源:公开资料整理

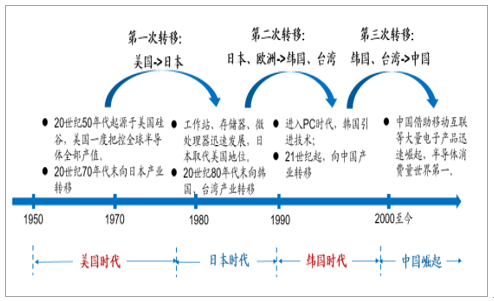

历史上行业经历了两次产业转移,目前正借助消费电子时代向中国转移。 半导体属于高技术壁垒行业,这些行业往往具有“马太效应”。积累资本的龙头公司能投入大量研发费用用于新技术研究与扩张,会进一步拉大与追赶者的差距,造成强者恒强的格局。只有巨大机遇来临时,追赶者才有机会崛起。第一次产业转移时美国向日本的转移,日本半导体业以存储器为切入口,主要是DRAM(Dynamic Random Access Memory)。 80年代,受益于汽车产业和大型计算机市场的快速发展, DRAM需求剧增。而当时日本在DRAM方面已经取得了技术领先,日本企业此时凭借其大规模生产技术,取得了成本和可靠性的优势,并通过低价促销的竞争战略,迅速在世界范围内成为DRAM主要供应国。世界市场快速洗牌,到1989年日本芯片在全球的市场占有率达53%,美国仅37%,欧洲占12%。该阶段,日本半导体产业的主要竞争力是产品的成本优势和可靠性。第二次由日本向韩国、台湾转移。不同于大型主机对DRAM质量和可靠性的高要求,PC对DRAM的主要诉求转变为低价。 DRAM的技术门槛不高,韩国通过技术引进掌握了核心技术,并通过劳动力成本优势于1988年取代日本,成为DRAM第一生产大国,全球产业中心从日本转移到韩国;而台湾则通过不断增加投资,建成了世界领先的晶圆代工公司台积电和联电,将产业模式由一体化IDM转向设计、制造、测封分离的模式,并在生产技术上达到世界顶尖水平。

半导体两次产业转移

数据来源:公开资料整理

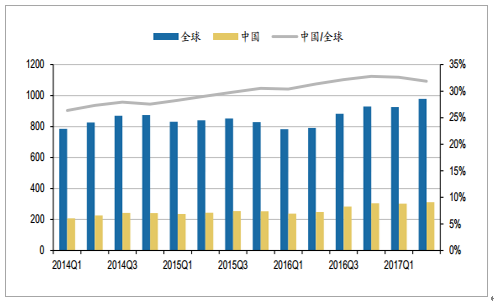

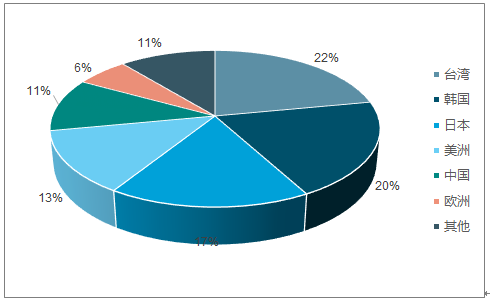

移动通讯等电子产品崛起,中国大陆正迎来半导体产业发展的新机遇。 目前,半导体产业的驱动力已经由PC进一步转化,下游电子产品的发展带来了新的市场机遇。从周期的角度来说,半导体已经进入成熟期,以智能手机为主导的移动通讯将带来新的爆发点。 2016年全球智能手机制造前13强中有10家中国公司,市场份额接近40%,已经成为全球电子消费第一大国。强劲的下游需求带动中国半导体销售额稳步提升, 2017年二季度中国已占世界整体销售额的32%。产业中心由韩国、台湾逐步向中国大陆转移,中国晶圆产能占比11%,是全球增长最快的地区。每一次新机遇的到来都有利于追赶者的崛起,新兴地区凭借技术引进、劳动力成本优势实现超越。同时,随着半导体工艺制程接近物理极限,技术的发展速度势必会放缓,也有助于中国企业与世界领先者缩短差距。

中国及全球半导体销售额(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2017第二季度全球半导体消费市场分布

据来源:公开资料整理

截止2016年底各国晶圆产能

数据来源:公开资料整理

2014-2016年主要智能手机生产厂商销量排名(百万部)

2016 排名 | 公司 | 国家 | 2014 销售量 | 2015 销售量 | 2016 销售量 | 2016 市场份额 |

1 | 三星 | 韩国 | 311.0 | 322.9 | 310.7 | 20.85% |

2 | 苹果 | 美国 | 192.9 | 231.6 | 215.4 | 14.46% |

3 | 华为 | 中国 | 73.6 | 104.8 | 139.3 | 9.35% |

4 | OPPO | 中国 | 29.9 | 50.0 | 93.9 | 6.30% |

5 | VIVO | 中国 | 19.5 | 40.5 | 76.6 | 5.14% |

6 | ZTE | 中国 | 43.8 | 56.2 | 58.0 | 3.89% |

7 | LG | 韩国 | 59.2 | 59.7 | 55.1 | 3.70% |

8 | 联想 | 中国 | 70.1 | 74.0 | 53.1 | 3.56% |

9 | 小米 | 中国 | 61.1 | 70.7 | 52.9 | 3.55% |

10 | TCL | 中国 | 41.5 | 44.5 | 39.0 | 2.62% |

11 | 金立 | 中国 | 19.2 | 20.0 | 30.6 | 2.05% |

12 | 魅族 | 中国 | 4.4 | 20.2 | 22.0 | 1.48% |

13 | 乐视/酷派 | 中国 | 45.2 | 30.5 | 21.5 | 1.44% |

前 13 强中,中国公司市场份额 | 32.40% | 35.76% | 39.39% | - | ||

总体 | 1260.0 | 1430.0 | 1490.0 | - | ||

数据来源:公开资料整理

纵观历史, IC产业起源于美国,发展于日本,加速于韩国、台湾。 日、韩、台三地在经历了引入先进技术期后,发展了适合自身的产业发展模式,不论是日本的自主研发,韩国的市场把握,还是台湾的专注分工,都使其成为了全球IC产业的中坚力量。 21世纪以来,处于集成电路发展新周期的中国凭借着本次产业转移浪潮迅速崛起,成为半导体产业的新中心,给产业链内相关的中国公司带来了巨大的商机。

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国半导体行业竞争格局及投资战略咨询报告》

公众号

公众号

小程序

小程序

微信咨询

微信咨询

![2025年中国3-丁烯-1-醇合成方法、发展背景、产业链图谱、产销现状、市场规模、竞争格局及发展趋势研判:产销稳步增长[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/b388a599ab8b82a70e79838a8b0d600efa11727f.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国工业温控设备行业产业链、市场规模及重点企业分析:智能制造升级与新兴产业释放需求,推动行业规模增长[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/dd2a6e2dd1963d26c8672c625ba6166e69bd4120.png?x-oss-process=style/w320)

![研判2025!中国光伏运维行业发展背景、市场规模、招投标情况及技术趋势分析:光伏行业迅速发展,光伏运维需求持续增长,规模不断扩大[图]](http://img.chyxx.com/images/2022/0408/55d853aceb464ffcf6fad7c27bbd7795797b1b5a.png?x-oss-process=style/w320)